国内外智能体规划能力对比:6大维度助你选择最适合的平台

在人工智能技术狂飙突进的今天,智能体(AI Agent)正从实验室走向产业落地。无论是企业流程自动化,还是个人效率提升,智能体的规划能力已成为衡量其价值的核心指标。面对国内外平台的技术差异与生态布局,如何选择最适合自身需求的解决方案?本文将从技术架构、场景适配、合规体系、开发门槛、成本效益、生态支持六大维度,深度解析国内外智能体平台的规划能力差异,助你避开选型陷阱,抢占AI生产力高地。

一、技术架构:智能体的“大脑”与“手脚”如何分工?

1.1 多模态感知:从文本到视频的感知边界突破

国外平台如Google Gemini系列,凭借多模态大模型技术,已实现文本、图像、音频、视频的深度融合处理。例如,Gemini Pro可同时解析财报图表与会议录音,生成结构化分析报告。国内平台如百度文心智能体,则在中文场景下优化了行业术语识别能力,支持方言语音输入与复杂表格解析。

1.2 工具调用:从单一API到生态级协同

智能体的发展正在经历从单一API调用到生态级协同的演进。早期的智能体多依赖单一接口完成指定任务,功能边界明显。如今,随着多智能体协作和工具集成框架的成熟,智能体不仅能通过代码生成与执行实现复杂任务的自动化拆解,还能灵活调度外部系统与服务。与此同时,越来越多的平台强调与企业现有IT体系的深度融合,使智能体能够无缝调用内部数据库、业务系统和第三方应用。这样的生态化能力,正在推动智能体从“工具使用者”转变为“流程驱动者”,成为企业智能化的中枢。

二、场景适配:从通用助手到垂直专家的进化之路

2.1 企业级自动化:流程重构的“隐形推手”

在企业数字化转型中,智能体正逐渐成为驱动流程重构的核心力量。不同于传统的自动化工具,智能体不仅能完成规则化的任务,还具备感知、推理与自主决策的能力,能够在财务审核、客户支持、供应链调度等场景中主动识别问题并优化执行路径。它们通过跨系统的数据交互,实现信息流与业务流的高度融合,从而减少人工干预,提升整体运转效率。作为一种“隐形推手”,企业级智能体在后台持续重塑流程逻辑,让组织既能降低运营成本,又能释放更多创新潜能,为可持续增长奠定基础。

2.2 个人效率革命:从“时间管理”到“认知增强”

字节跳动Coze平台推出的“写作助手”,可自动拆解用户需求,调用搜索引擎与知识库生成初稿,并通过多轮对话优化内容结构。这种“需求-执行-反馈”闭环,正是智能体规划能力的典型体现。

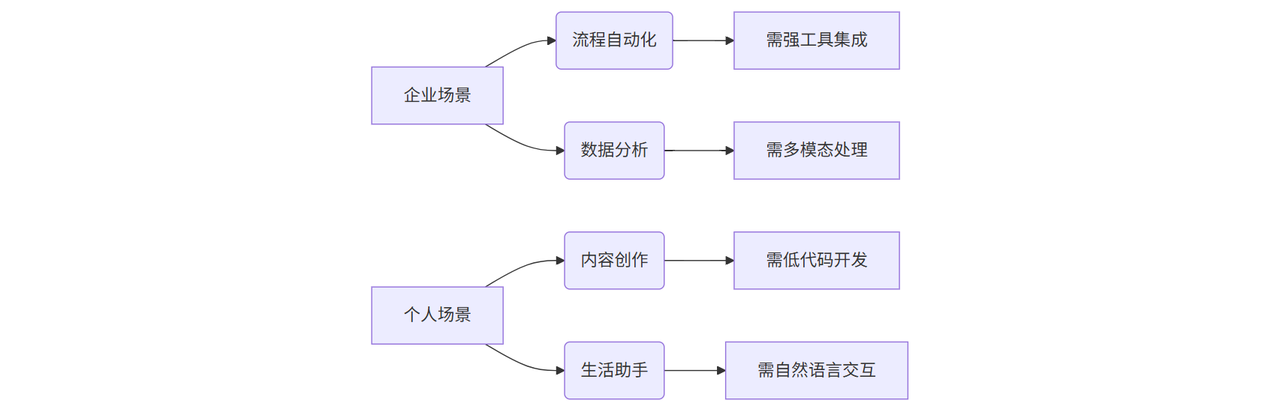

场景适配能力矩阵

三、合规体系:数据安全与伦理风险的攻防战

3.1 数据本地化:国内平台的“护城河”

在智能体应用落地过程中,数据安全与合规性是企业最为关注的底线。根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》,国内平台普遍要求将敏感数据进行本地化存储,并辅以符合国密标准的加密算法,以确保信息不出境、不泄露。这一机制在金融、政务、医疗等高敏感行业尤为重要,成为国内智能体平台构筑差异化优势的“护城河”。相比之下,海外平台虽在技术层面具备先进性,但往往难以完全契合本地的监管与合规要求,因此在企业级应用中面临更多限制。

3.2 伦理审查:智能体的“道德边界”

OpenAI在Operator平台中引入“红色按钮”机制,当检测到潜在危害性指令时自动终止执行。国内平台如百度文心,则通过知识库过滤与内容审核API,构建了多层内容安全防线。

四、开发门槛:从开发者工具到平民化应用的跨越

4.1 低代码革命:零基础用户的“造物主”体验

BetterYeah AI智能体提供可视化流程设计器,用户通过拖拽组件即可搭建企业级智能体,开发周期从周级缩短至小时级。这种“点击即用”的模式,极大降低了企业智能化转型的成本。

4.2 开源生态:技术极客的“游乐场”

Meta的Llama 3与Mistral框架,凭借开放的模型架构,吸引了全球开发者贡献插件与优化方案。国内平台如智谱AI GLM-PC,则通过API开放策略,逐步构建开发者社区。

五、成本效益:从“烧钱游戏”到精准投入的转型

5.1 硬件成本:云端与边缘计算的博弈

在智能体的部署与运行中,硬件投入始终是影响成本结构的关键因素。云端计算具备弹性伸缩的优势,能够在订单处理、实时推荐等高并发场景下动态分配算力,从而有效降低整体开销。与此同时,边缘计算也逐渐展现出价值,通过在本地节点进行推理与决策,不仅减少了对云端资源的依赖,还提升了响应速度与数据安全性。尤其在采用国产芯片和专用加速器的场景中,单位算力成本大幅下降,为智能体的规模化应用提供了更可控、更具性价比的硬件支撑。

5.2 隐性成本:运维与迭代的“暗礁”

智能体的应用并非一劳永逸,真正的挑战往往出现在上线之后。随着业务场景的不断扩展,智能体需要持续更新与迭代,以保持对环境和需求的敏感度。数据清洗、模型调优、知识库扩充等工作都会带来不小的资源消耗。同时,运维过程中还涉及算力开销、系统稳定性、安全合规等隐性成本。如果缺乏有效的监控和自动化运维机制,迭代效率容易受阻,甚至可能削弱智能体整体的决策和执行能力。因此,企业在部署智能体时,应充分识别并规划这些“暗礁”,确保投入与产出在长期维度上保持平衡。

六、生态支持:从单打独斗到产业协同的进化

6.1 行业联盟:垂直场景的“资源池”

百度牵头成立的“智能体产业联盟”,已汇聚300+合作伙伴,覆盖金融、医疗等12个行业。这种生态聚合效应,使开发者能快速获取行业Know-how与工具链支持。

6.2 跨平台互通:打破“数据孤岛”的钥匙

在智能体开发中,单一模型难以覆盖所有复杂业务需求,跨平台互通与多模型协同成为关键趋势。通过统一的智能体引擎,开发者能够灵活调用通用型对话模型与行业专用模型,实现优势互补。智能体因此具备更强的理解、推理和执行能力,能够在不同系统之间无缝迁移任务和知识,突破“数据孤岛”的限制。这种协同机制不仅提升了任务完成的准确性和效率,也为企业级应用构建了开放的生态环境。跨平台互通正成为智能体演进的重要支点,加速智能化应用的落地与普及。

总结:智能体平台抉择:技术、场景、商业的三重平衡术

智能体的规划能力,本质是技术深度、场景精度与商业温度的三重平衡。选择平台时,企业需像“登山者”般审视自身需求:若追求技术前沿,可尝试国外开源框架;若重视合规落地,国内平台更具优势。未来,随着多智能体协作与具身智能的发展,智能体将从“工具”进化为“数字伙伴”,而选对平台,就是抢占这场变革的船票。