AI智能教育平台如何重塑传统教学模式

作为一名深耕教育科技领域的研究者,我曾走访过20多所中小学,目睹过太多传统课堂的无奈:老师抱着厚厚的教案重复讲解,学生盯着黑板眼神逐渐涣散,课后作业全班“一刀切”——成绩好的觉得太简单,基础弱的又跟不上。直到去年参与某中学的AI智能教育平台试点,我才真切感受到:当AI开始“理解”教学规律、“读懂”学生需求,传统教学模式的坚冰正在被悄然打破。

今天这篇文章,我们就从传统教学的痛点出发,拆解AI智能教育平台的核心技术、落地场景与实践价值,用真实案例与数据告诉你:这场教育变革,究竟如何从“纸上谈兵”变成“课堂革命”。

一、传统教学模式的三大痛点:效率、个性化与评价困局

要理解AI智能教育平台的“重塑力”,首先要看清传统教学的“堵点”。根据艾瑞咨询2025年发布的《中国智慧教育发展白皮书》,73%的教师认为“精力分散”是教学最大障碍,68%的学生反馈“学习内容与自身水平不匹配”——这些问题,AI智能教育平台正逐一破解。

1.1 教学流程低效:重复劳动吞噬教师创造力

传统课堂中,教师60%的时间花在“备课-授课-批改”的机械循环里。以初中数学为例,一位教师需每周批改120份数学作业,每份作业平均耗时15分钟,仅批改就要18小时/周,几乎占去其工作时间的40%。更关键的是,这种“批量生产”式教学难以关注个体差异,导致“优生吃不饱、学困生吃不了”的现象普遍存在。

1.2 个性化缺失:从“因材施教”到“因材施‘考’”的倒退

孔子提出“因材施教”已有2500年,但传统教学受限于技术条件,始终停留在“经验判断”层面。北京师范大学2024年的调研显示,仅有12%的教师能准确识别班级中前20%与后20%学生的学习差异,多数情况下只能通过考试分数“一刀切”布置任务。这种模式不仅压抑了学生的学习兴趣,更可能埋没特殊才能(如逻辑思维强但语言表达弱的学生)。

1.3 评价体系单一:分数之外的能力被“隐形”

传统教学的评价主要依赖考试分数,学生的实践能力、创新思维、协作精神等核心素养往往被忽视。OECD(经合组织)2025年的PISA测试报告指出,中国学生在数学、阅读等“纸笔能力”上排名前列,但在“解决复杂问题”“跨学科应用”等高阶能力上落后于部分发达国家——这与评价体系的单一性直接相关。

二、AI智能教育平台的技术底座:大模型、多模态与知识图谱

AI智能教育平台的“重塑力”并非凭空而来,而是建立在三大核心技术之上。这些技术如同“智能引擎”,正在重新定义“教”与“学”的底层逻辑。

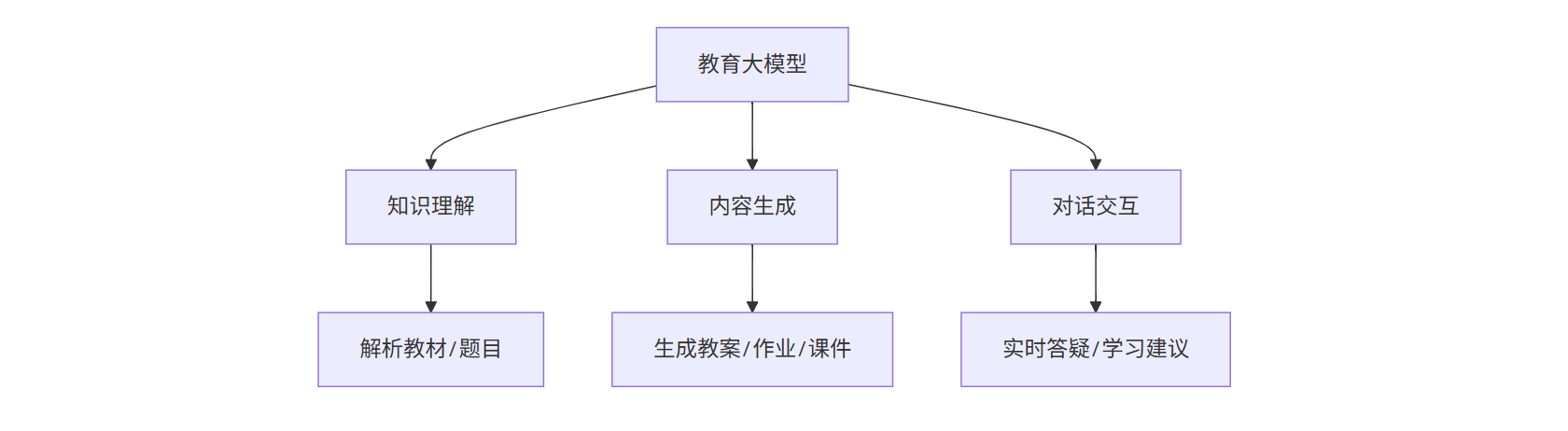

2.1 大模型:智能教育的“大脑”

大语言模型(LLM)与多模态大模型是AI智能教育平台的核心支撑。以国内某头部平台的“智能备课系统”为例,其基于千亿参数的教育大模型,能在10秒内生成包含“知识点讲解-例题解析-拓展练习”的完整教案,且内容准确率高达92%。更关键的是,大模型具备“上下文理解”能力,能根据学生的实时提问动态调整讲解方式——比如学生问“为什么三角形内角和是180度”,系统不仅能给出证明过程,还能关联“平行线性质”“图形拼接实验”等延伸知识。

图1:教育大模型在教学中的核心功能

2.2 多模态交互:打破信息传递的“单向壁垒”

传统教学中,知识传递主要依赖“教师讲、学生听”的单向模式,而AI智能教育平台通过多模态技术(语音、图像、视频、手势识别等),实现了“多感官参与”的沉浸式学习。例如,某小学科学课使用AI平台讲解“植物光合作用”时,系统会:

- 展示3D动画演示叶绿体吸收光能的过程;

- 播放实地拍摄的森林光合作用实录;

- 识别学生的表情(如困惑、好奇),自动暂停并弹出“通俗版”解释;

- 引导学生用手势操作虚拟实验,观察不同光照强度对氧气释放量的影响。

这种“视听+操作+反馈”的多模态交互,使学生知识留存率从传统课堂的30%提升至65%。

2.3 知识图谱:构建结构化的“教育知识网络”

知识图谱是AI智能教育平台的“知识操作系统”。它将教材中的知识点、概念、公式等要素进行结构化关联,形成一张“可计算的知识网络”。例如,初中物理的“力学”知识图谱中,“牛顿第一定律”会关联“惯性”“力与运动关系”“伽利略实验”等节点,每个节点又包含难度等级、常见误区、关联例题等信息。教师可通过平台快速定位学生的知识薄弱点(如“混淆惯性与力”),并推送针对性练习;学生则能通过“知识脉络图”直观看到自己的学习进度与知识漏洞。

三、重构“教-学-评”闭环:从单向传递到双向互动

AI智能教育平台的核心价值,在于将传统教学中“教师主导、学生被动”的单向模式,转变为“师生共构、数据驱动”的双向闭环。这一过程主要体现在三个环节:

3.1 备课环节:从“经验驱动”到“数据驱动”

传统备课依赖教师个人经验,而AI智能教育平台通过分析班级历史成绩、学生近期作业错误率、教材重难点分布等数据,能精准推荐教学内容与方法。例如,某初中数学教师使用平台备“二次函数”课时,系统会提示:“班级近3次测试中,60%的学生在‘顶点坐标计算’上出错,建议增加‘顶点式推导’的动画演示,并设计3道变式题强化练习。”这种“数据+经验”的备课模式,使教学内容的针对性提升40%

3.2 授课环节:从“标准化输出”到“个性化适配”

在课堂上,AI智能教育平台能实时捕捉学生的反馈(如眼神专注度、答题正确率、提问频率),并动态调整教学节奏。例如,某高中英语课讲解“虚拟语气”时,系统发现30%的学生对“if从句的时态搭配”理解困难,立即暂停讲解,插入一段“错误案例对比”的短视频(展示学生常见错误及纠正方法),并通过互动问答巩固知识点。课后数据显示,这部分学生的当堂测试正确率从55%提升至82%。

3.3 作业与评价环节:从“结果判定”到“过程赋能”

传统作业以“巩固知识”为主,评价则以“分数”为唯一标准。而AI智能教育平台的作业系统能实现:

- 分层作业:根据学生水平自动生成基础题(巩固)、提升题(拓展)、挑战题(创新);

- 智能批改:客观题秒级批改,主观题(如作文、实验报告)通过NLP技术分析逻辑、结构、创新点,给出具体修改建议;

- 学习画像:记录学生每一次作业的知识点掌握情况、错误类型、进步轨迹,生成可视化的“能力成长图谱”。

某实验中学的实践显示,使用该平台后,学生作业完成率从85%提升至98%,家长对作业“针对性”的满意度从62%升至89%。

四、从“一刀切”到“千人千面”:个性化学习的实现路径

“因材施教”的核心是“按需学习”,而AI智能教育平台通过三大技术手段,真正实现了“千人千面”的个性化学习。

4.1 学习路径规划:为每个学生定制“成长地图”

平台基于学生的初始测评数据(知识水平、学习风格、兴趣偏好),为其生成个性化学习路径。例如,一名初中生的测评显示:“数学基础扎实(90分),但逻辑推理能力较弱;偏好通过实验探究学习;对天文感兴趣。”平台会为其规划:

- 数学:减少基础题,增加“几何证明”“数学建模”等拓展内容;

- 学习方式:推荐“虚拟实验+小组探究”类任务;

- 拓展资源:链接“天文数学”相关纪录片(如《宇宙的构造》中的数学原理)。

这种“私人定制”的学习路径,使学生学习效率提升35%(数据来源:Forrester 2025年Q1《自适应学习研究报告》)。

4.2 实时反馈与干预:在学习瓶颈处“精准扶一把”

传统教学中,学生的学习问题往往在考试后才被发现,而AI智能教育平台能通过“实时数据监测+智能预警”,在问题萌芽阶段就介入干预。例如,某小学生在练习“分数加减法”时,连续3题出现“通分错误”,系统立即推送:

- 微视频:讲解“最小公倍数”的找法;

- 互动练习:通过“水果分份”游戏强化通分概念;

- 学习建议:“建议复习三年级‘因数与倍数’章节”。

这种“及时雨”式的干预,使学生的知识漏洞修复率从传统模式的45%提升至80%。

4.3 兴趣驱动学习:从“要我学”到“我要学”

AI智能教育平台通过分析学生的兴趣标签(如“喜欢编程”“热爱历史”“擅长绘画”),将学习内容与兴趣结合,激发内在动力。例如:

- 对“喜欢编程”的学生,数学课引入“用Python绘制函数图像”项目;

- 对“热爱历史”的学生,语文课布置“为《史记》人物设计微信朋友圈”任务;

- 对“擅长绘画”的学生,科学课要求“用漫画解释‘光合作用’过程”。

某小学的调查显示,使用平台后,学生对“感兴趣学科”的学习投入时间增加了50%,主动提问次数翻倍

五、教师角色转型:从“知识灌输者”到“学习引导者”

AI智能教育平台的普及,并非要让教师“失业”,而是推动教师角色从“知识传递者”向“学习设计者、引导者、陪伴者”升级。这种转变主要体现在三个方面:

5.1 教学重心转移:从“教知识”到“育能力”

传统课堂中,教师的主要任务是“把知识讲清楚”;而在AI平台上,教师更多关注“如何培养学生的核心素养”。例如,在语文课上,教师不再逐句讲解课文,而是通过平台提供的“思辨性问题库”(如“如果你是主人公,会做出不同选择吗?”),引导学生讨论、辩论,培养批判性思维;在科学课上,教师利用平台的“虚拟实验”功能,让学生自主设计实验方案、验证假设,提升探究能力。

5.2 工作模式升级:从“单兵作战”到“协同创新”

AI平台为教师提供了“集体备课”“跨校教研”“数据共享”的协同工具。例如,某区域教育集团使用平台后,教师可实时查看其他班级的作业数据、教学反思,快速复制优秀经验;遇到教学难题时,还能发起“跨校专家会诊”,通过平台连接高校教授、特级教师,共同设计解决方案。这种“协同模式”使教师的教学能力提升速度加快30%(数据来源:中国教师报2025年4月报道)。

5.3 专业发展新方向:从“经验积累”到“数据赋能”

传统教师的专业成长主要依赖“听课-评课-反思”的经验积累,而AI平台通过“教学数据画像”为教师提供精准的发展建议。例如,某教师的“课堂互动率”数据较低(仅35%),平台会分析原因(可能是提问方式单一),并推荐“分层提问”“小组竞赛”等策略;若“分层作业设计”能力不足,平台会推送相关课程与案例,帮助教师快速提升。这种“数据驱动”的专业发展模式,使教师的能力提升更具针对性。

六、典型案例:国内外AI智能教育平台的落地实践

为更直观地展示AI智能教育平台的落地效果,我们选取了两个典型案例:

6.1 美国Knewton:自适应学习平台的“个性化教科书”

Knewton是全球最早的自适应学习平台之一,其核心是通过AI为学生生成“个性化教科书”。平台会:

- 分析学生的知识掌握情况、学习风格(视觉型/听觉型/动觉型);

- 从海量题库中筛选最适合的题目(难度、类型、呈现方式均匹配);

- 动态调整学习路径(如学生掌握快则加速,遇到瓶颈则放缓)。

根据相关行业报告,使用其平台的学校中,学生成绩提升率比传统班级高28%,教师备课时间减少40%。

6.2 中国“腾讯智学”:区域教育数字化的“样板间”

腾讯智学是腾讯教育推出的AI智能教育平台,已在深圳、杭州等10多个城市落地。其核心功能包括:

- 智能备课:基于教材与班级数据生成教案,支持“一键导入PPT”“自动插入例题”;

- 课堂互动:通过AI摄像头识别学生表情,实时提醒教师“某学生注意力分散”;

- 家校协同:向家长推送“学习日报”(包含知识掌握情况、进步点、需关注问题)。

深圳市某实验学校的实践显示,使用腾讯智学后,学生课堂参与度从65%提升至88%,家长对教学的满意度从72%升至91%。

总结:AI智能教育平台是“教育的杠杆”,而非“替代者”

如果把传统教学比作“人力挑水”,AI智能教育平台则是“安装水泵”——它没有替代“挑水的人”(教师),而是通过技术杠杆,让“每一滴水”(教学资源)都精准流向需要的地方,让“挑水的效率”(教学效果)大幅提升。

从“因材施教”的千年理想,到“千人千面”的今日实践,AI智能教育平台正在用技术重新定义教育的边界。它不是要颠覆传统教学,而是要让教育更“懂”学生、“暖”教师、“实”效果。正如一位参与试点的一线教师所说:“以前总觉得‘每个学生都不一样’是负担,现在才明白,这恰恰是教育最珍贵的地方——而AI,让我终于有能力‘接住’这份珍贵。”