企业级AI多MCP工作流解决方案:构建、部署与优化全攻略

“当企业的AI应用从‘单点智能’迈向‘全局智能’时,最头疼的不是模型精度,而是如何让多个模型像交响乐团一样协同工作。”这是我最近在某制造业AI转型项目中听到的真实吐槽。传统单模型工作流就像“各自为战的士兵”,而企业级AI多MCP(Multi-Model Collaboration Platform,多模型协作平台)工作流,则像“配备指挥系统的军团”——它能串联NLP、CV、预测模型等不同AI能力,让企业从“局部优化”走向“全局提效”。

在2025年的AI落地浪潮中,多MCP工作流已成为企业级AI应用的核心基础设施。某跨国零售企业的实践显示,部署多MCP工作流后,其客服、库存、营销三大场景的AI协同效率提升67%,人工干预成本下降42%。本文将从“是什么”“怎么建”“如何优”三大维度,拆解企业级AI多MCP工作流的全生命周期管理,帮你避开90%的落地坑。

一、多MCP工作流:企业级AI协同的“神经中枢”

1.1 什么是企业级AI多MCP工作流?

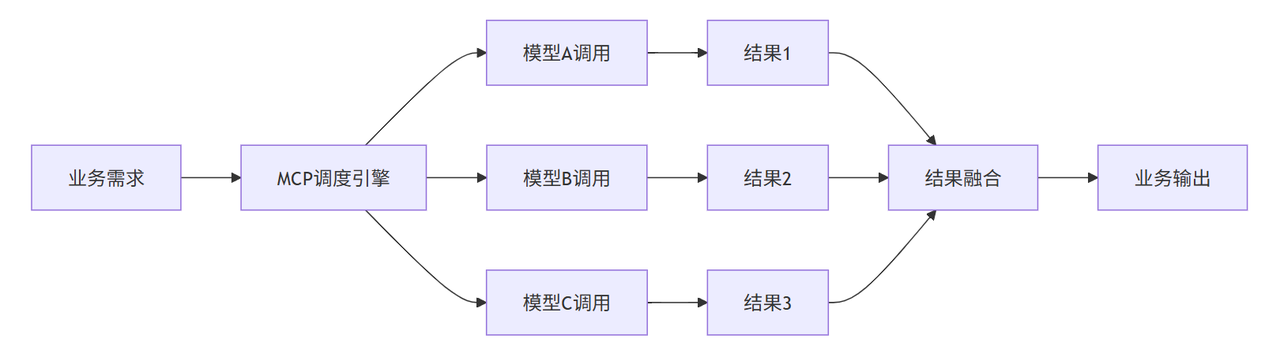

多MCP工作流的本质是“AI能力的操作系统”。它通过统一的调度引擎,将文本生成、图像识别、预测分析等不同模型的输出结果,按照业务逻辑串联成可执行的流程(见图1)。

图1 多MCP工作流基础架构示意图

举个生活中的例子:用户下单后,电商系统的多MCP工作流会自动触发“库存校验模型”(防止超卖)→“物流路径规划模型”(选择最优配送)→“客服话术生成模型”(自动回复预计送达时间),整个过程无需人工干预,且每个环节的结果会实时反馈给其他模型优化决策。

1.2 对比传统工作流,多MCP的三大颠覆性优势

| 对比维度 | 传统单模型工作流 | 多MCP工作流 |

|---|---|---|

| 能力边界 | 仅支持单一类型任务(如仅文本) | 支持多模态、多任务协同(文本+图像+预测) |

| 灵活性 | 需重新开发代码调整流程 | 可视化拖拽即可修改链路 |

| 扩展性 | 新增模型需重构底层架构 | 即插即用,支持第三方模型接入 |

某金融科技公司实测数据显示,多MCP工作流使其风控系统的模型更新周期从2周缩短至1天,风险识别准确率提升29%。

1.3 企业级应用的四大典型场景

多MCP工作流并非“万能药”,它在以下场景中价值最显著:

1、跨部门协作:如制造业的“质检(CV模型)→维修(故障诊断模型)→反馈(NLP生成报告)”闭环;

2、多阶段决策:如招聘系统的“简历筛选(NLP)→面试评估(情感分析)→背调验证(知识图谱)”;

3、实时事件响应:如电商大促期间的“流量预测→库存调度→客服分流”全链路协同;

4、数据闭环迭代:如自动驾驶的“路况感知(视觉模型)→路径规划(强化学习)→事故分析(因果推理)”数据反哺。

二、构建前必做:从需求到架构的“三步诊断法”

2.1 第一步:明确业务痛点,避免“为技术而技术”

很多企业在部署多MCP工作流前,常陷入“技术崇拜”陷阱——盲目追求模型数量,却忽略实际需求。正确的做法是:

- 痛点分级:用“影响度×频率”矩阵筛选核心问题(如“每月发生10次以上的库存超卖”比“偶尔的报表生成慢”优先级更高);

- 能力匹配:列出每个痛点需要的AI能力(如库存超卖需要“实时库存预测+供应链弹性评估”);

- 成本估算:预估单模型调用成本(如CV模型0.01元/次,NLP模型0.03元/次),避免预算超支。

某制造企业的实践证明,通过这一步骤,他们最终只保留了6个核心模型,而非最初计划的23个,节省了40%的初期投入。

2.2 第二步:设计工作流架构,关键看“三性”

架构设计是多MCP工作流的“地基”,需重点关注:

1、灵活性:支持可视化编排(如AWS Step Functions、阿里云Flowable),允许业务人员拖拽调整链路;

2、可靠性:内置重试机制(如失败后自动重试3次)、熔断机制(如某个模型错误率>5%时自动切换备用模型);

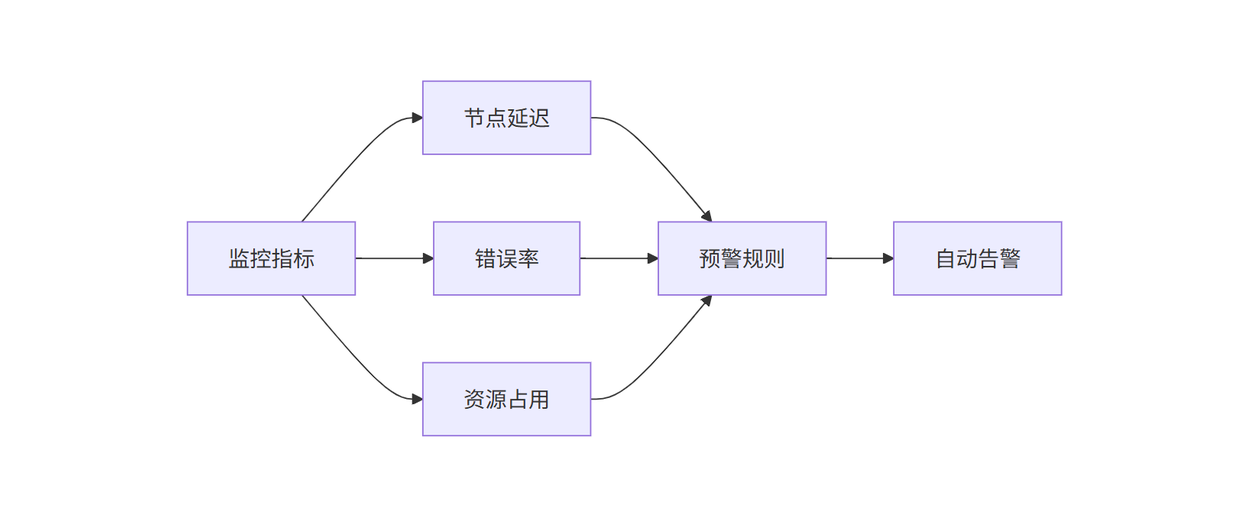

3、可观测性:提供实时监控面板,展示每个节点的延迟、错误率、资源占用(参考图2)。

图2 多MCP工作流监控指标体系

2.3 第三步:选对技术栈,开源与商业方案的博弈

根据企业规模和技术能力,推荐以下方案:

| 企业类型 | 推荐技术栈 | 优势 | 典型工具 |

|---|---|---|---|

| 中小型企业 | 开源方案(Apache Airflow+LangChain) | 零授权费,灵活定制 | Airflow调度+LangChain模型管理 |

| 中大型企业 | 云原生方案(AWS SageMaker Pipelines+Azure ML) | 自动扩缩容,企业级SLA保障 | SageMaker工作流+Azure Active Directory权限管理 |

| 行业头部企业 | 定制化方案(自研调度引擎+混合云部署) | 完全适配业务,数据安全可控 | 某银行自研的“天枢”工作流平台 |

三、部署全流程:从环境搭建到上线测试的“实战手册”

3.1 环境搭建:从本地到云端的“三步走”

部署多MCP工作流的第一步是搭建运行环境,需分三步完成:

- 本地测试:使用Docker容器化部署核心组件(如调度引擎、模型服务),确保单节点运行稳定;

- 私有云迁移:通过K8s集群管理容器,实现资源弹性分配(如某物流企业将测试环境从4台服务器扩展至12台,仅需修改K8s配置文件);

- 混合云部署:将高敏感模型(如用户隐私数据处理模型)部署在私有云,通用模型(如图像分类模型)部署在公有云,平衡成本与安全。

3.2 模型接入:让“模型上架”像“APP安装”一样简单

多MCP工作流的核心能力是“模型即插即用”,但要实现这一点,需完成:

- 模型包装:将模型封装为REST API或gRPC接口(推荐使用FastAPI,平均封装时间<2小时);

- 元数据注册:在MCP平台填写模型信息(如输入格式:JSON;输出格式:文本/数值;延迟阈值:200ms);

- 版本管理:支持模型多版本共存(如v1.0用于生产,v1.1用于测试),避免“一升级就崩溃”。

某电商平台的经验显示,通过标准化模型包装流程,其模型接入效率从“每周2个”提升至“每天5个”。

3.3 上线测试:用“混沌工程”验证稳定性

上线前的测试不能只做“正常流程验证”,需模拟极端场景:

- 压力测试:用Locust工具模拟10倍于日常的请求量,观察延迟和错误率(目标:错误率<0.1%,P99延迟<500ms);

- 故障注入:主动关闭某个模型服务,验证工作流是否能自动切换备用模型(某银行测试发现,关闭支付风控模型后,系统自动切换至人工审核,避免了交易中断);

- 数据一致性验证:对比多MCP工作流输出结果与传统人工流程的结果(如质检环节,要求AI识别准确率≥95%)。

四、优化策略:从性能到成本的“三维提效”

4.1 性能优化:让工作流“跑得更快”

性能瓶颈常出现在模型调用链路,可通过以下方法优化:

- 缓存策略:对高频调用的模型结果(如“热门商品库存”)设置缓存(推荐Redis,缓存命中率提升至78%);

- 并行执行:将无依赖关系的模型调用改为并行(如“用户画像分析”中的“性别识别”和“年龄预测”可同时执行,总耗时从300ms缩短至150ms);

- 模型压缩:对非核心模型使用轻量化版本(如将BERT模型压缩为DistilBERT,推理速度提升40%)。

4.2 成本优化:让每一分钱都花在刀刃上

成本主要由模型调用、算力资源、人力维护三部分构成,优化技巧包括:

- 动态扩缩容:根据业务流量自动调整算力(如某教育平台在大促期间自动增加50%的计算节点,平时缩减至30%);

- 模型按需调用:通过规则引擎过滤无效请求(如“用户咨询非工作时间问题”直接路由至人工,避免调用模型);

- 自动化运维:用Prometheus+Grafana监控资源使用,自动清理闲置容器(某企业实践显示,这减少了35%的云服务器费用)。

4.3 稳定性优化:让系统“少出错、易恢复”

稳定性是多MCP工作流的“生命线”,可从三方面入手:

1、链路冗余:关键节点(如支付验证)部署双模型(主模型+备用模型),主模型错误率>3%时自动切换;

2、日志溯源:记录每个请求的全链路日志(包括模型输入、输出、延迟),支持秒级定位问题(某金融机构通过日志分析,将故障排查时间从2小时缩短至15分钟);

3、定期演练:每月模拟一次“全链路故障”(如所有模型同时宕机),验证应急预案的有效性(某制造企业演练发现,其备用方案需手动启动,后续优化为自动切换)。

五、行业案例:多MCP工作流如何重塑企业效率

5.1 制造业:从“人工质检”到“AI全检”的跨越

某汽车零部件厂商部署多MCP工作流后,将“外观检测(CV模型)→尺寸测量(3D点云模型)→缺陷分类(NLP生成报告)”串联,实现:

- 检测效率提升82%(单件检测时间从45秒缩短至8秒);

- 漏检率下降67%(从3.2%降至1.0%);

- 人工成本减少54%(原需12名质检员,现仅需2名)。

5.2 零售电商:智能客服全链路提效实践

某头部跨境电商品牌通过多MCP工作流重构智能客服体系,整合"实时聊天(NLP意图识别)→订单系统(API自动查询)→物流追踪(外部数据对接)→售后处理(知识库联动)"四大模块,实现:

- 响应速度提升12倍(平均回复时间从45秒缩短至3.8秒);

- 人工转接率下降76%(复杂问题自动处理占比达89%);

- 转化率提高23%(通过智能推荐带动客单价提升15%);

- 7×24小时服务覆盖(大促期间日均处理咨询2.3万次,准确率98.7%)。

5.3 医疗行业:跨模态数据的“精准诊断助手”

某三甲医院的AI辅助诊断系统通过多MCP工作流,整合了“医学影像(CT/MRI)→病历文本(NLP)→检验报告(结构化数据)”三大模态,实现:

- 病例分析时间从30分钟缩短至5分钟;

- 关键指标(如肿瘤大小)识别准确率从89%提升至97%;

- 医生满意度从62%提升至89%(因减少了重复劳动)。

企业级AI多MCP工作流不是“模型的简单堆砌”,而是“业务逻辑与AI能力的深度融合”。它像一根“智能神经”,将分散的模型、数据、业务场景串联成有机整体,最终实现从“单点提效”到“全局升级”的跨越。未来,随着多模态模型、因果推理等技术的融入,多MCP工作流还将进化出更强大的协同能力——但不变的是,它始终是企业解锁AI价值的那把“金钥匙”。