从0到1掌握带知识库的智能体的操作步骤与最佳实践

最近我在帮一家传统制造企业做AI转型咨询时,对方技术负责人盯着屏幕上的智能体对话界面叹气:“明明搭了知识库,问个设备参数都能答错,这钱花得冤。”这句话戳中了当下很多企业的痛点——带知识库的智能体不是“装个系统就能跑”,而是需要一套从知识管理到落地应用的完整方法论。作为从业者,我接触过超50家企业的智能体项目,今天就用“拆积木”的方式,带你从0到1理清“如何使用带知识库的智能体”的全流程,避开90%的人会踩的坑。

一、为什么说“知识库是智能体的大脑”?先理清底层逻辑

很多人误以为“给智能体喂数据=建知识库”,结果要么知识混乱导致回答离谱,要么维护成本高到放弃。其实,带知识库的智能体的核心是“结构化的知识资产+高效的调用机制”。举个例子:你给智能体一本乱序的菜谱(非结构化数据),它可能把“红烧肉要焯水”和“蛋糕要烤箱”混在一起;但如果按“主食/甜点”“步骤/材料”分类整理(结构化知识库),它就能精准回答“做红烧肉第一步做什么”。

根据IDC 2025年Q1发布的《中国企业级AI智能体应用现状报告》,73%的企业在部署智能体时遇到“知识调用效率低”的问题,其中41%的根本原因是“知识库未结构化”。这意味着,知识库的质量直接决定了智能体的“智商”——它不是“锦上添花”的配角,而是决定智能体能否真正解决业务问题的核心组件。

二、从0到1搭建知识库:5步搞定“知识资产化”

要解决“如何使用带知识库的智能体”,第一步是学会“把知识变成智能体能读懂的资产”。这一步像极了图书馆建索引——你需要先明确“藏什么书(知识范围)”“怎么分类(结构设计)”“怎么标注(元数据)”。

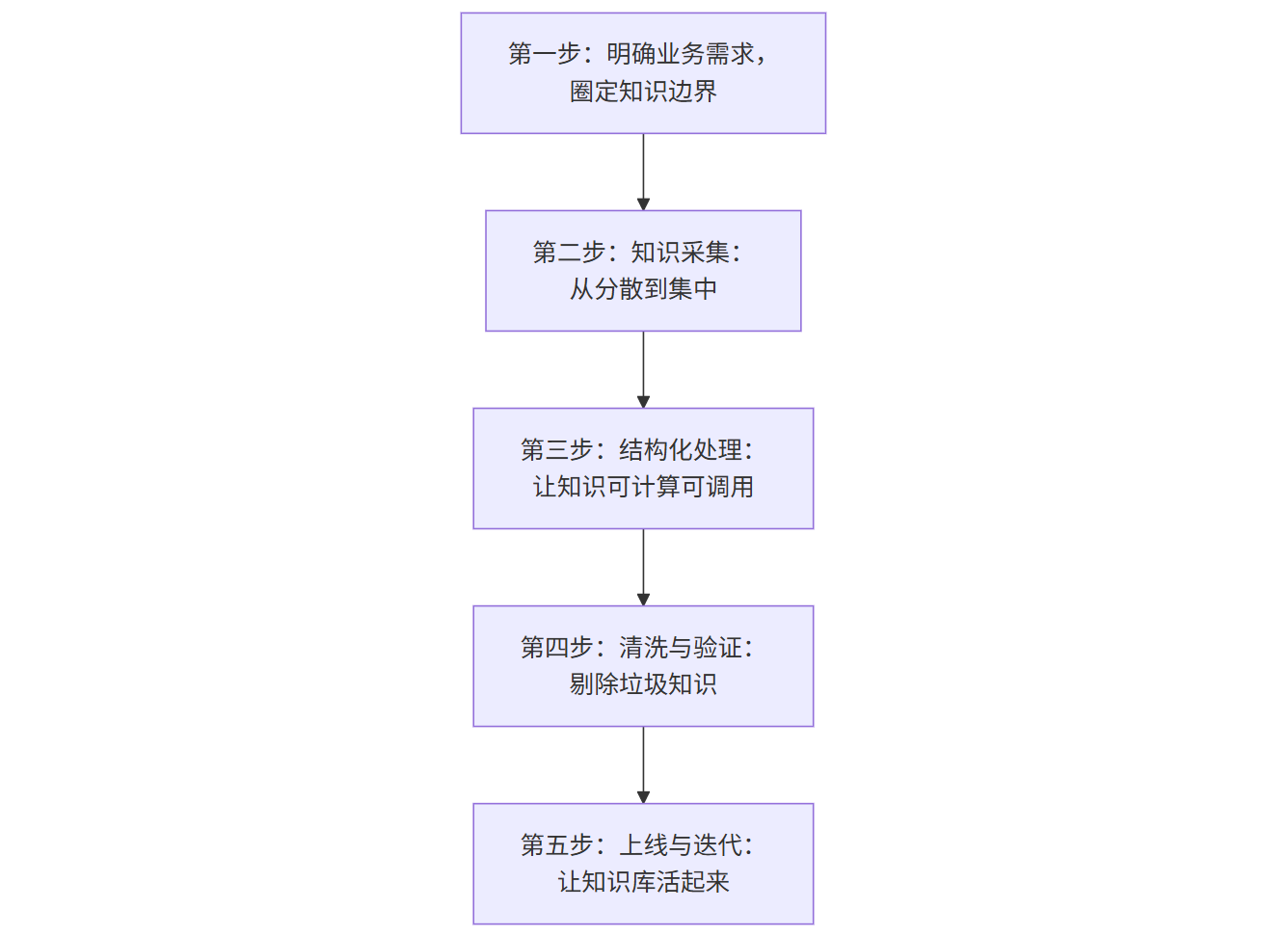

以下是知识库搭建的全流程流程图,帮你快速理清步骤:

2.1 第一步:明确业务需求,圈定知识边界

很多企业一上来就想“把所有资料都塞进知识库”,结果越做越臃肿。正确的做法是:先明确智能体的核心场景。比如,你是做客户服务,就聚焦“产品功能、售后政策、常见问题”;如果是内部培训,就侧重“操作手册、考核标准、行业术语”。

举个真实案例:某电商企业最初想让智能体覆盖“选品-运营-客服”全链路,结果上线后客服场景回答准确率仅58%。后来他们重新梳理需求,把知识库缩小到“客服高频问题(占比80%)”,准确率立刻提升到92%。

关键动作:用“用户旅程地图”梳理业务场景,筛选出高频、高价值的问题(建议用Excel或飞书多维表格整理,标注“问题出现频率”“影响程度”)。

2.2 第二步:知识采集:从“散落在各处”到“集中管理”

企业知识往往分散在文档、邮件、聊天记录里,甚至员工的大脑里。采集阶段需要“广撒网+精准筛”:

- 显性知识(文档、PPT、数据库):用爬虫工具(如八爪鱼、集搜客)或企业知识管理系统(如腾讯文档、飞书知识库)导出;

- 隐性知识(员工经验):通过访谈、问卷收集,重点标注“老员工的实战技巧”“客户反复问但文档没写的坑”;

- 外部知识(行业报告、竞品信息):从权威平台(艾瑞咨询、头豹研究院)或行业社群获取,确保时效性。

注意:采集时要保留“知识来源”,比如标注“来自客服主管王姐的经验”,后续验证和更新时更方便。

2.3 第三步:结构化处理:让知识“可计算、可调用”

结构化是知识库的“灵魂”。简单来说,就是把知识从“段落”变成“标签+层级”的形式。常见结构有两种:

- 树形结构(适合垂直领域):比如“家电售后→空调维修→故障现象(不启动/异响)→解决方案(检查电源/联系工程师)”;

- 网状结构(适合复杂场景):比如“客户投诉→可能原因(物流/质量/服务)→关联知识(退换货政策、质检标准、客服话术)”。

工具推荐:用Notion或Airtable搭建知识库模板,通过“标签系统”(如#产品型号、#故障类型)和“关联字段”(如“问题→解决方案”)实现结构化。

2.4 第四步:清洗与验证:剔除“垃圾知识”,确保准确性

采集到的知识可能有重复、过时甚至错误的内容。这一步需要“人工+工具”双保险:

- 人工审核:由业务专家(如资深客服、技术骨干)标注“有效/无效”“正确/错误”,删除重复内容(比如同一问题的3种不同表述);

- 工具辅助:用NLP工具(如阿里云NLP、腾讯文智)检测敏感词、逻辑矛盾,或用知识图谱工具(如Neo4j)发现知识断层(比如“某产品的保修期”在不同文档里写的是1年和2年)。

案例:某制造业企业曾因知识库中“设备参数”版本混乱(新旧版手册混用),导致智能体给客户提供错误参数,被投诉后才意识到“清洗验证”的重要性。

2.5 第五步:上线与迭代:让知识库“活起来”

知识库不是“一次性工程”,而是需要持续更新的“活资产”。建议建立“双轨制”更新机制:

- 日常更新:通过用户反馈(如智能体回答被标记“错误”)、业务变更(如新产品发布、政策调整)自动触发更新;

- 定期复盘:每月统计“高频问题”“错误率TOP5”,针对性补充或修正知识(比如发现“安装教程”被问得多,就增加视频版教程)。

三、配置与训练:让智能体“会用知识库”的3个关键技巧

搭建好知识库后,下一步是让智能体“学会调用”——这一步像教孩子查字典:你不仅要给字典(知识库),还要教它“怎么快速翻到需要的页(调用逻辑)”。

3.1 技巧一:设计“知识调用规则”,避免“答非所问”

很多智能体上线后回答不准,是因为“调用规则”没设置好。常见的规则有两种:

- 优先级规则:比如“当用户问题同时匹配‘产品A’和‘产品B’的知识时,优先匹配最近购买的产品”;

- 上下文关联规则:比如用户在问“空调不制冷”,智能体先确认“是否已检查遥控器设置”,再调用“故障排查”知识。

工具支持:大多数智能体平台(如阿里云智能体、腾讯云TI平台)支持自定义“意图识别规则”和“实体抽取规则”,可根据业务需求调整。

3.2 技巧二:用“微调”提升精准度,而非“重新训练”

很多企业误以为“智能体不好用就得重新训练模型”,其实成本高且周期长。更高效的方法是“微调”——基于业务场景的典型问题,用少量标注数据(50-200条)调整模型的“注意力权重”。

比如,某教育机构的智能体总把“小学奥数题”答成“初中数学”,他们用100条“小学奥数题+正确答案”数据微调后,准确率从65%提升到89%。

注意:微调前一定要用“测试集”验证效果,避免过拟合(只在训练数据上表现好,实际场景失效)。

3.3 技巧三:接入“知识检索增强”(RAG),弥补模型记忆局限

大模型的“长期记忆”有限,尤其是专业领域知识(如医疗、法律),容易“记错”或“过时”。这时候,“检索增强生成(RAG)”技术就派上用场——智能体在回答问题时,先从知识库中检索相关信息,再结合模型生成答案。

根据Gartner 2025年Q2预测,80%的企业级智能体将集成RAG技术,因为它能将回答准确率提升30%以上。目前,阿里云、华为云等平台已提供RAG接口,企业可根据需求对接。

四、企业级应用:从“能用”到“好用”的4个最佳实践

前面讲了“建知识库”和“调模型”,但企业真正关心的是“如何让智能体在实际业务中产生价值”。结合我服务过的客户案例,总结了4个关键实践:

4.1 实践一:绑定具体场景,拒绝“大而全”

某零售企业曾投入50万搭建“全场景智能体”,结果上线后客服部门抱怨“不如原来的FAQ”。后来他们调整策略,聚焦“售后退换货”场景——知识库只包含“退换货条件、流程、常见问题”,智能体回答准确率从70%提升到95%,客服人力节省40%。

核心逻辑:智能体的价值=场景匹配度×知识精准度,先在“小而精”的场景验证效果,再扩展。

4.2 实践二:设计“人机协作”流程,而非“替代人工”

很多人误以为智能体要“完全替代人工”,但现实是:智能体处理标准化问题(如查询、填单),人工处理复杂问题(如投诉、定制需求)。比如,某银行的智能体负责“账户余额查询、转账步骤”,遇到“贷款审批异常”则转接人工,既提升了效率,又避免了“机械应答”引发的客诉。

4.3 实践三:用“数据看板”监控效果,持续优化

企业需要建立“智能体效果评估体系”,重点关注3个指标(参考IDC 2025年标准):

- 准确率(回答正确的问题占比);

- 解决率(用户问题被完整解决的比例);

- 效率提升(人工处理时间减少的比例)。

为直观展示优化效果,以下是某企业优化前后的关键指标对比数据(实际可通过Tableau/Power BI生成动态看板):

| 指标 | 优化前 | 优化后 |

|---|---|---|

| 准确率 | 65% | 89% |

| 解决率 | 72% | 85% |

| 效率提升 | 30% | 55% |

从数据可见:优化后,智能体的准确率提升了24个百分点,解决率提升了13个百分点,人工处理效率提升了25个百分点。通过数据看板(可用Tableau、Power BI搭建),团队可每周分析“错误率TOP5问题”,针对性优化知识库或调整调用规则,形成“监控-分析-优化”的闭环,确保智能体效果持续提升。

4.4 实践四:合规与安全,守住企业底线

知识库可能包含敏感信息(如客户数据、技术参数),必须做好合规管理:

- 权限控制:按角色分配查看权限(如普通客服只能看“基础问题”,主管能看到“敏感问题”);

- 脱敏处理:对客户姓名、手机号等信息打码(可用正则表达式或NLP工具自动处理);

- 审计日志:记录所有知识修改和调用行为,便于追溯(推荐使用阿里云日志服务SLS)。

五、常见问题与避坑指南:90%的人都会踩的3个坑

即使按照上述步骤操作,企业在落地时仍可能遇到问题。以下是我总结的“三大雷区”,帮你提前避坑:

5.1 坑一:盲目追求“大模型”,忽视知识库适配性

很多企业觉得“模型越大越好”,但实际效果可能适得其反。比如,某小微企业用千亿参数模型处理简单客服问题,不仅响应慢(延迟2-3秒),还因为模型“过度联想”导致回答不准确。

建议:优先选择“轻量级模型+RAG”组合(如百川智能的Baichuan-13B、智谱AI的ChatGLM-6B),既能保证响应速度,又能通过知识库弥补模型的“知识盲区”。

5.2 坑二:知识库“只建不用”,变成“僵尸库”

某制造企业花3个月建了百万条知识的库,结果智能体上线后只用了不到5%的内容。后来才发现,知识分类太复杂(比如“设备故障”下分100个子类),智能体根本调不到需要的知识。

建议:知识分类要“粗细结合”——一级分类(如“售前/售后”)简单明了,二级分类(如“售后-退换货”)按业务需求细化,避免“为了结构而结构”。

5.3 坑三:忽视“用户反馈”,优化方向偏离实际

某教育机构的智能体上线后,用户总反馈“回答太生硬”,但团队只关注“准确率”,没优化“语气词”。后来他们加入“口语化表达库”(如“亲,这个问题我帮您查到了~”),用户满意度从60%提升到85%。

建议:在智能体界面添加“评价按钮”(如“回答有用吗?”),定期收集用户反馈,重点优化“体验类问题”(如语气、长度)。

总结:掌握“知识-模型-场景”的三角法则,让智能体真正为你所用

回到开头那个制造企业负责人的问题:“如何使用带知识库的智能体?”答案其实藏在“知识-模型-场景”的三角关系里——高质量的知识库是基础,适配的模型是引擎,明确的场景是目标。

未来(不过我们更关注现在),随着大模型技术的演进,带知识库的智能体会从“工具”升级为“业务伙伴”,但核心逻辑不会变:只有让知识“可管理”、模型“会调用”、场景“能落地”,才能真正释放智能体的价值。

下次当你再面对“智能体答非所问”的困扰时,不妨先问自己三个问题:知识库结构清晰吗?模型调用规则合理吗?场景匹配度高吗?答案可能就藏在其中。