智能体搭建需要哪些技术?2025年AI Agent开发完整技术栈解析

随着生成式AI技术的快速发展,AI智能体(AI Agent)正从概念走向现实应用。根据Gartner最新预测,到2028年约15%的日常工作决策将由代理型AI完成,而2024年这一比例还非常低。面对这一技术浪潮,越来越多的开发者和企业开始关注:智能体搭建究竟需要哪些技术?本文将为您提供2025年最新的AI Agent开发技术栈全景解析,助您把握这一变革性技术的核心要素。

一、智能体技术概览:从概念到核心架构

1.1 什么是AI智能体及其技术本质

AI智能体本质上是一个能够代表用户执行任务的软件程序,它具备五个核心技术特征:

- 自主性(Autonomy):无需人类持续干预,能够独立做出决策和执行操作

- 感知能力(Perception):通过传感器或数字输入收集和理解环境信息

- 决策能力(Decision-making):运用大语言模型作为"大脑"进行推理和规划

- 行动能力(Action):能够利用工具或API与环境交互并执行任务

- 适应性(Adaptability):能够从经验中学习并不断优化自身行为

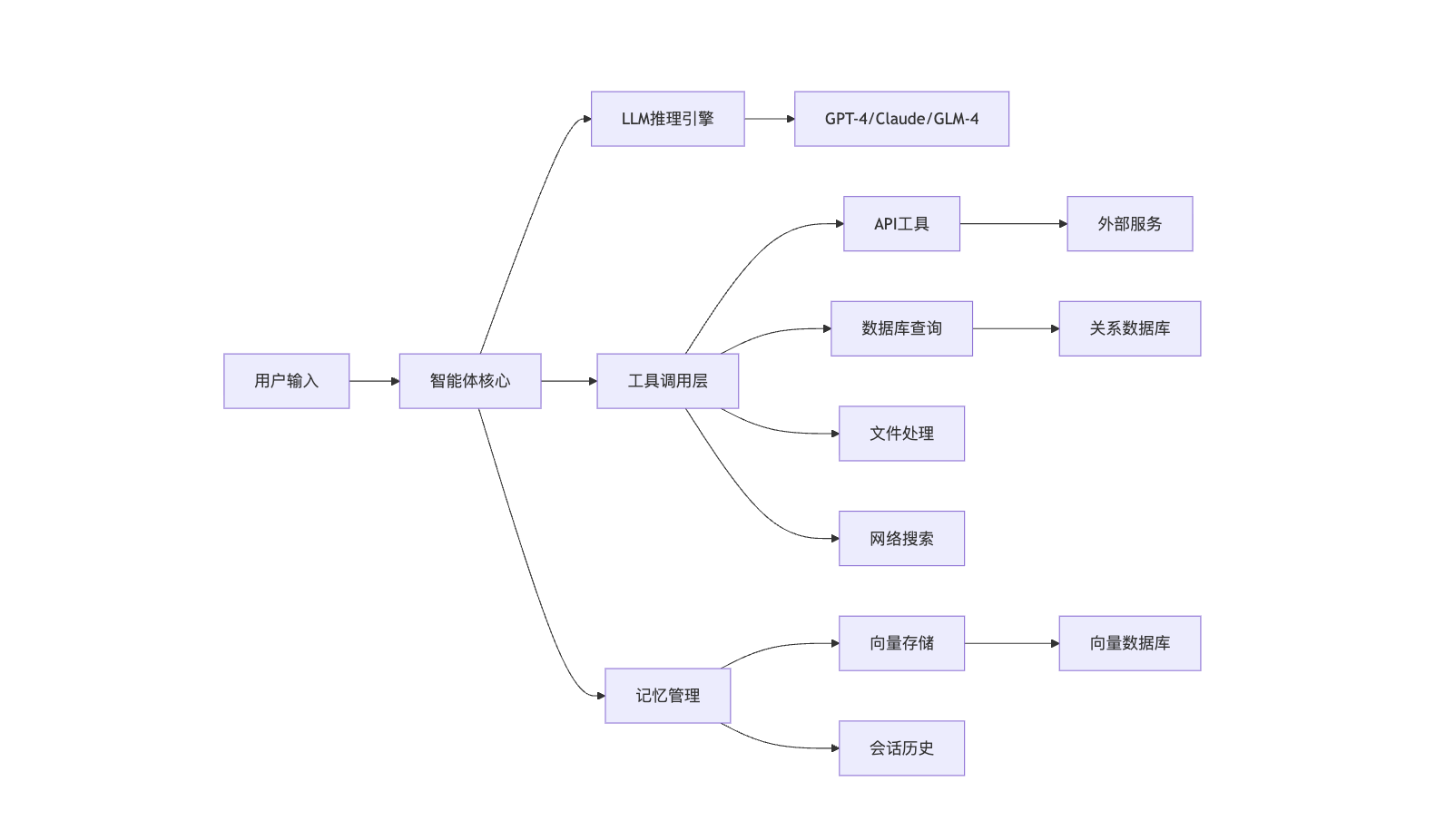

从技术架构角度看,一个完整的智能体系统通常包含四个核心组件:感知模块、知识库/记忆模块、推理与规划引擎,以及行动模块。这些组件的协同工作,构成了智能体的技术基础。

1.2 智能体与传统AI应用的技术差异

传统AI应用主要采用"输入-处理-输出"的被动响应模式,而智能体则具备主动决策和持续学习的能力。在技术实现上,智能体需要更复杂的架构设计:

传统AI应用通常依赖单一模型完成特定任务,技术栈相对简单,主要包括模型训练、推理服务和简单的用户界面。

AI智能体则需要集成多种技术组件,包括大语言模型、工具调用系统、记忆管理、多轮对话处理等,技术复杂度显著提升。

1.3 2025年智能体技术发展现状与趋势

根据IBM的研究报告,2025年被认为是AI智能体规模应用的"拐点时刻"。当前技术发展呈现几个重要趋势:

技术成熟度提升:主流开发框架如LangChain、AutoGen、CrewAI等日趋成熟,降低了开发门槛。

生态系统完善:从模型服务到部署平台,完整的技术生态正在形成。

应用场景扩展:从简单的对话机器人扩展到复杂的业务流程自动化。

Deloitte预测,到2025年将有25%的企业部署生成式AI驱动的智能代理,2027年这一比例将升至50%。

二、核心技术栈:智能体搭建的技术基石

2.1 大语言模型(LLM):智能体的"大脑"技术

大语言模型是智能体的核心技术组件,承担着理解、推理和生成的关键功能。在技术选择上,开发者需要考虑以下几个方面:

主流模型选择

- GPT-4****系列:在推理能力和工具调用方面表现优异,适合复杂任务处理

- Claude 3.7 Sonnet:在代码生成和分析任务上有突出表现

- GLM-4:国产化选择,在中文理解和合规性方面有优势

- Llama-4:开源选择,支持本地部署和定制化开发

集成方式技术要求

模型集成主要有三种技术路径:

- API****调用方式:通过REST API调用云端模型服务,技术门槛低但依赖网络

- 本地部署:使用vLLM、Ollama等工具本地部署,需要GPU资源和运维能力

- 混合架构:关键任务使用云端API,辅助功能采用本地模型

模型优化技术

- 提示工程(Prompt Engineering):通过精心设计的提示词提升模型表现

- 微调技术:使用LoRA、QLoRA等技术对模型进行领域适配

- RAG增强:结合检索增强生成技术提升知识准确性

2.2 智能体开发框架:构建的技术支撑

选择合适的开发框架是智能体搭建的关键技术决策。根据2025年最新的框架对比分析5,主流框架各有特色:

LangChain:模块化开发的首选框架

LangChain是目前最成熟的智能体开发框架,具备以下技术优势:

- 丰富的组件生态:提供300+集成组件

- 强大的工具调用能力:支持复杂的Function Calling

- 灵活的架构设计:支持从简单到复杂的各种应用场景

- 活跃的社区支持:GitHub星数超过90k,文档完善

技术要求:需要掌握Python编程,理解异步编程和面向对象设计模式。

AutoGen:微软多智能体协作方案

AutoGen专注于多智能体协作场景,技术特点包括:

- 对话式编程模型:通过智能体间对话完成复杂任务

- 代码生成优化:在代码任务上表现卓越

- 学习曲线友好:配置相对简单,适合快速上手

- 企业级支持:微软官方维护,稳定性有保障

适用场景:代码生成、文档处理、数据分析等任务。

CrewAI:团队协作型智能体框架

CrewAI结合了角色扮演和团队协作机制:

- 角色定义清晰:每个智能体有明确的角色和职责

- 工作流编排:支持复杂的多步骤任务编排

- 直观的API设计:易于理解和使用

- 快速原型开发:适合概念验证和演示

LangGraph:复杂工作流编排工具

基于LangChain构建的图形化工作流框架:

- 状态管理:支持复杂的状态转换逻辑

- 条件分支:支持基于条件的动态路径选择

- 人机协同:内置人工干预机制

- 高度可定制:适合复杂业务逻辑的实现

除了上述开源框架,BetterYeah AI作为企业级智能体开发平台,提供了零代码的可视化搭建环境,特别适合需要快速场景验证和企业级部署的团队。

下表对比了主流框架的技术特点:

| 框架名称 | 技术特点 | 适用场景 | 学习难度 | 社区活跃度 |

|---|---|---|---|---|

| LangChain | 模块化、生态丰富 | 复杂应用开发 | 中等 | 很高 |

| AutoGen | 多智能体协作 | 代码生成、对话 | 较低 | 高 |

| CrewAI | 角色扮演、团队协作 | 业务流程自动化 | 较低 | 中等 |

| LangGraph | 状态管理、工作流 | 复杂逻辑处理 | 较高 | 中等 |

2.3 数据存储与知识管理技术

智能体需要强大的数据存储和知识管理能力来支撑其决策过程:

向量数据库技术

向量数据库是RAG(检索增强生成)技术的核心组件:

- Pinecone:云端向量数据库服务,性能优异但成本较高

- Weaviate:开源向量数据库,支持多模态数据存储

- Chroma:轻量级向量数据库,适合小规模应用

- Qdrant:高性能向量搜索引擎,支持分布式部署

传统数据库集成

- PostgreSQL + pgvector:在关系型数据库中集成向量搜索能力

- MongoDB Atlas Vector Search:文档数据库的向量搜索扩展

- Redis Vector Similarity Search:基于内存的高速向量检索

知识库构建技术

- 文档解析:支持PDF、Word、Excel等格式的内容提取

- 文本分块:智能分割长文档,保持语义完整性

- 向量化处理:使用embedding模型将文本转换为向量表示

- 索引优化:构建高效的检索索引,提升查询速度

三、开发技术要求:编程语言与技能体系

3.1 必备编程语言技能

Python:AI开发的主流语言

Python在智能体开发中占据主导地位,需要掌握的技术包括:

- 异步编程:使用asyncio处理并发任务

- 面向对象编程:设计模块化的智能体架构

- 第三方库使用:熟练使用requests、pandas、numpy等库

- API开发:使用FastAPI或Flask构建服务接口

- 测试框架:使用pytest进行单元测试和集成测试

JavaScript/TypeScript:前端交互开发

对于需要用户界面的智能体应用:

- React/Vue.js:构建现代化的用户界面

- WebSocket:实现实时通信功能

- 状态管理:使用Redux或Vuex管理应用状态

- TypeScript:提供类型安全和更好的开发体验

其他语言选择

- Java:企业级应用开发,Spring Boot生态丰富

- Go:高性能服务开发,并发处理能力强

- Rust:系统级编程,适合性能关键组件

3.2 核心技术能力要求

自然语言处理(NLP)基础

- 文本预处理:分词、去停用词、词性标注

- 语义理解:命名实体识别、情感分析、意图识别

- 文本生成:模板填充、条件生成、风格控制

- 多语言处理:跨语言理解和翻译能力

API开发与集成能力

- RESTful API设计:遵循REST原则设计接口

- GraphQL应用:灵活的数据查询接口

- 认证授权:OAuth 2.0、JWT等安全机制

- 限流熔断:保护系统稳定性的技术手段

- API文档:使用OpenAPI/Swagger生成文档

云计算与容器化技术

- Docker容器化:应用打包和部署

- Kubernetes编排:大规模容器管理

- 云服务使用:AWS、Azure、阿里云等平台服务

- CI/CD流水线:自动化构建、测试、部署

四、工具集成技术:让智能体具备行动能力

4.1 外部工具调用技术

Function Calling机制

Function Calling是让智能体与外部世界交互的核心技术:

- 函数定义:使用JSON Schema定义工具接口

- 参数解析:从自然语言中提取结构化参数

- 结果处理:将工具执行结果整合到对话中

- 错误处理:优雅处理工具调用失败的情况

API集成最佳实践

- 接口封装:将复杂的API调用封装为简单函数

- 重试机制:处理网络异常和临时性错误

- 缓存策略:避免重复调用,提升响应速度

- 监控告警:跟踪API调用状态和性能指标

工具链管理与编排

现代智能体需要协调多个工具的使用:

- 工具注册:动态注册和发现可用工具

- 依赖管理:处理工具间的依赖关系

- 执行顺序:优化工具调用的执行顺序

- 并行处理:支持多个工具的并行执行

4.2 多模态能力集成

语音识别与合成技术

- ASR技术:使用Whisper、Azure Speech等服务

- TTS技术:集成自然语音合成能力

- 实时处理:支持流式语音处理

- 多语言支持:处理不同语言的语音输入

图像理解与生成能力

- 计算机视觉:使用GPT-4V、Claude 3.5等多模态模型

- 图像生成:集成DALL-E、Midjourney等生成工具

- OCR技术:从图像中提取文本信息

- 图像分析:物体检测、场景理解等功能

文档处理与解析技术

- PDF处理:使用PyPDF2、pdfplumber等库

- Office文档:处理Word、Excel、PowerPoint文件

- 表格识别:从文档中提取结构化数据

- 版式分析:理解文档的布局和结构

五、部署与运维技术:从开发到生产

5.1 云端部署技术方案

容器化部署:Docker与Kubernetes

容器化是现代智能体应用部署的标准方案:

- Docker镜像构建:创建包含所有依赖的应用镜像

- 多阶段构建:优化镜像大小和构建速度

- 健康检查:确保容器运行状态正常

- 资源限制:合理分配CPU和内存资源

Kubernetes提供了企业级的容器编排能力:

- 自动扩缩容:根据负载自动调整实例数量

- 滚动更新:无停机更新应用版本

- 服务发现:自动处理服务间的通信

- 配置管理:使用ConfigMap和Secret管理配置

云服务选择:AWS、Azure、阿里云

主流云平台都提供了AI应用部署的完整解决方案:

- AWS:Amazon Bedrock、Lambda、ECS等服务

- Azure:Azure OpenAI Service、Container Instances等

- 阿里云:PAI平台、函数计算、容器服务等

- Google Cloud:Vertex AI、Cloud Run等服务

Serverless架构应用

Serverless架构特别适合智能体应用:

- 按需计费:只为实际使用的计算资源付费

- 自动扩缩容:无需关心服务器管理

- 快速部署:简化部署流程

- 事件驱动:支持多种触发方式

5.2 监控与运维技术

性能监控与日志管理

完善的监控体系是生产环境的必备条件:

- APM工具:使用New Relic、Datadog等监控应用性能

- 日志聚合:使用ELK Stack或Fluentd收集和分析日志

- 指标监控:跟踪响应时间、错误率、吞吐量等关键指标

- 告警机制:及时发现和响应系统异常

安全防护与隐私保护

智能体应用需要特别关注安全和隐私问题:

- 数据加密:传输和存储数据的加密保护

- 访问控制:基于角色的权限管理

- 输入验证:防止注入攻击和恶意输入

- 隐私合规:遵循GDPR、CCPA等隐私法规

版本管理与持续集成

- Git工作流:使用GitFlow或GitHub Flow管理代码

- CI/CD流水线:自动化测试、构建、部署流程

- A/B测试:对比不同版本的效果

- 回滚机制:快速回退到稳定版本

六、企业级应用技术考量

6.1 安全与合规技术

数据加密与访问控制

企业级智能体必须确保数据安全:

- 端到端加密:保护数据传输过程的安全

- 数据库加密:敏感数据的存储加密

- 密钥管理:使用HSM或云端密钥管理服务

- 零信任架构:不信任任何网络位置的安全模型

审计日志与合规监控

- 操作审计:记录所有用户操作和系统行为

- 合规检查:自动验证是否符合行业标准

- 数据血缘:跟踪数据的来源和去向

- 定期评估:进行安全风险评估和渗透测试

6.2 性能优化技术

并发处理与负载均衡

- 异步处理:使用消息队列处理耗时任务

- 连接池:优化数据库和API连接管理

- 负载均衡:分散请求到多个服务实例

- 缓存策略:多层缓存提升响应速度

成本控制与资源管理

- 资源监控:实时跟踪计算资源使用情况

- 自动扩缩容:根据负载动态调整资源

- 成本优化:选择合适的实例类型和定价模式

- 预算告警:设置成本阈值和告警机制

七、技术选型指南:如何为你的项目选择合适的技术栈

7.1 基于项目需求的技术选择

不同类型的智能体项目需要不同的技术组合:

简单对话型智能体

- 技术栈:OpenAI API + LangChain + FastAPI + PostgreSQL

- 适用场景:客服机器人、FAQ助手

- 开发周期:2-4周

- 技术难度:较低

复杂业务流程智能体

- 技术栈:多模态LLM + CrewAI + Kubernetes + 微服务架构

- 适用场景:业务流程自动化、数据分析助手

- 开发周期:2-6个月

- 技术难度:较高

企业级智能体平台

- 技术栈:分布式架构 + 多种LLM + 完整DevOps工具链

- 适用场景:企业内部智能体生态

- 开发周期:6-12个月

- 技术难度:很高

7.2 团队技能与技术匹配

技术选择必须与团队能力相匹配:

技术团队评估

- Python/AI开发经验:决定框架选择的复杂度

- 云计算经验:影响部署方案的选择

- DevOps能力:决定运维自动化程度

- 安全合规经验:影响企业级功能的实现

学习成本考虑

- 新技术学习时间:评估团队掌握新技术的时间成本

- 文档和社区支持:选择文档完善、社区活跃的技术

- 培训资源:考虑是否有足够的培训资源

7.3 成本效益与长期维护考虑

初期开发成本

- 开源vs商业方案:平衡功能需求和成本预算

- 云服务费用:评估不同云平台的定价模式

- 人力成本:考虑开发团队的规模和薪资

长期运营成本

- 模型调用费用:评估LLM API的使用成本

- 基础设施费用:服务器、存储、网络等成本

- 维护成本:系统维护和功能迭代的人力投入

技术债务管理

- 技术选择的前瞻性:避免选择即将过时的技术

- 架构的可扩展性:为未来的功能扩展预留空间

- 代码质量:建立代码审查和质量保证机制

对于希望快速验证AI智能体想法的团队,可以考虑使用BetterYeah AI Agent等成熟的AI智能体开发平台进行快速验证,在验证场景可行性后再决定是否投入更多技术资源进行定制开发。

AI智能体技术正处于快速发展期,技术栈也在不断演进。从大语言模型到开发框架,从部署运维到安全合规,每个技术环节都需要深入理解和精心设计。成功的智能体项目不仅需要掌握核心技术,更需要结合业务需求进行合理的技术选型和架构设计。