企业AI智能体定制平台全景评测:技术架构与选型指南

在数字化转型的深水区,企业正面临着从"工具化AI"向"智能化伙伴"的关键跃迁。IDC最新研究显示,中国企业级Agent应用市场规模在2028年保守估计将达270+亿美元,而麦肯锡报告指出,AI智能体正在将生成式AI从"被动的内容生成"推向"自主的目标驱动执行"。

然而,面对市场上琳琅满目的智能体定制平台,企业决策者往往陷入选择困境:如何在技术能力、开发效率、安全合规和成本控制之间找到最优平衡?本文将通过深度技术分析和实际案例对比,为企业提供一份全面的选型决策指南。

一、市场现状分析

AI智能体市场正经历前所未有的快速增长,技术成熟度和市场需求形成强劲推动力。

1.1 市场规模与增长预测

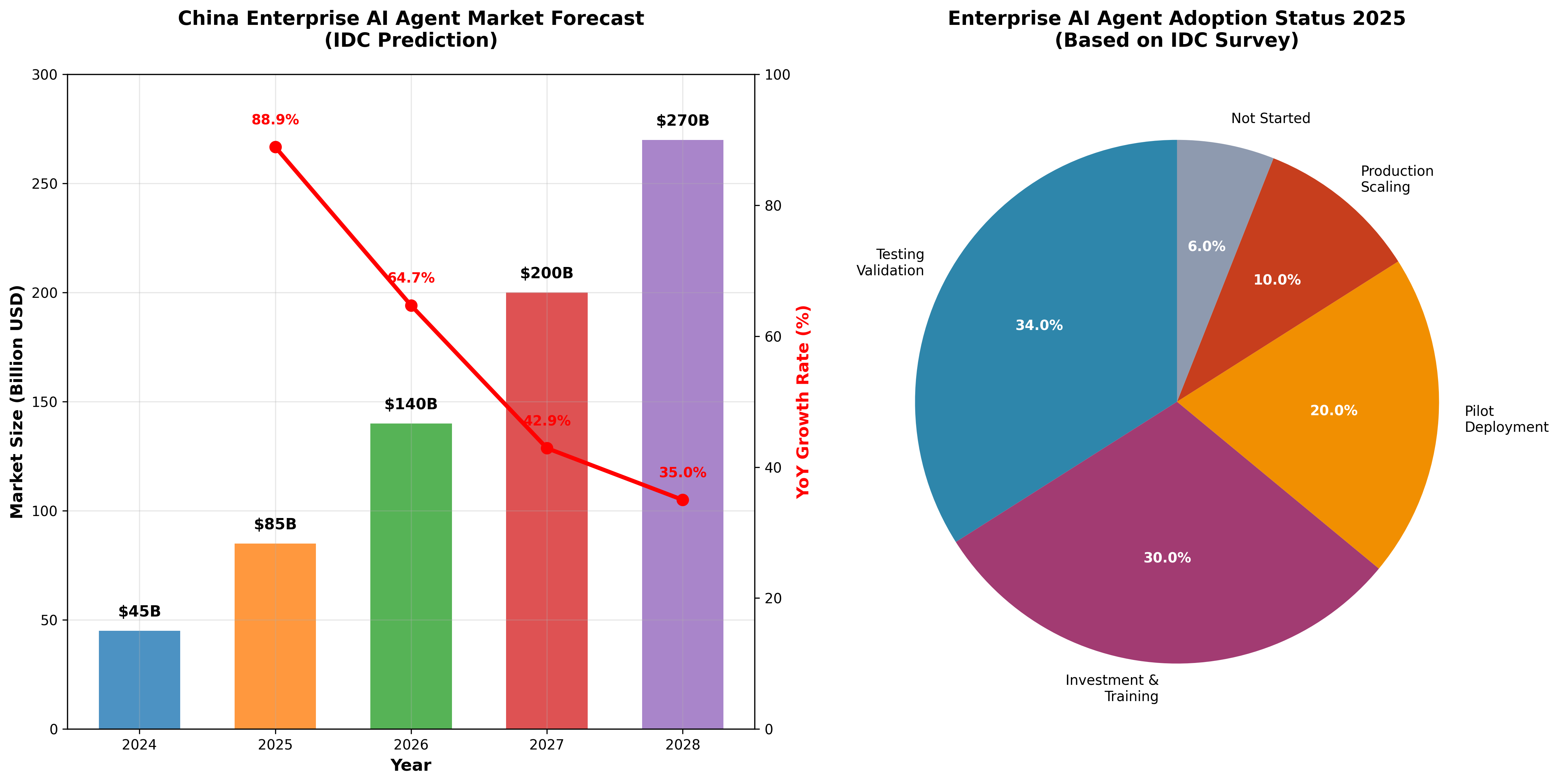

基于IDC权威数据,中国企业级AI智能体市场展现出强劲增长态势。从2024年的45亿美元基准,市场规模将在未来四年内实现跨越式发展,预计2028年达到270亿美元,年复合增长率超过50%。

图:AI Agent Market Forecast and Adoption Status

这一增长曲线反映出智能体技术正在经历从概念验证向规模化应用的关键转折。特别值得注意的是,2025-2026年的高速增长期,正是企业大规模部署智能体解决方案的窗口期。增长率从2025年的88.9%逐步趋于稳定,显示市场正在从爆发期进入成熟期。

1.2 企业应用现状与付费偏好

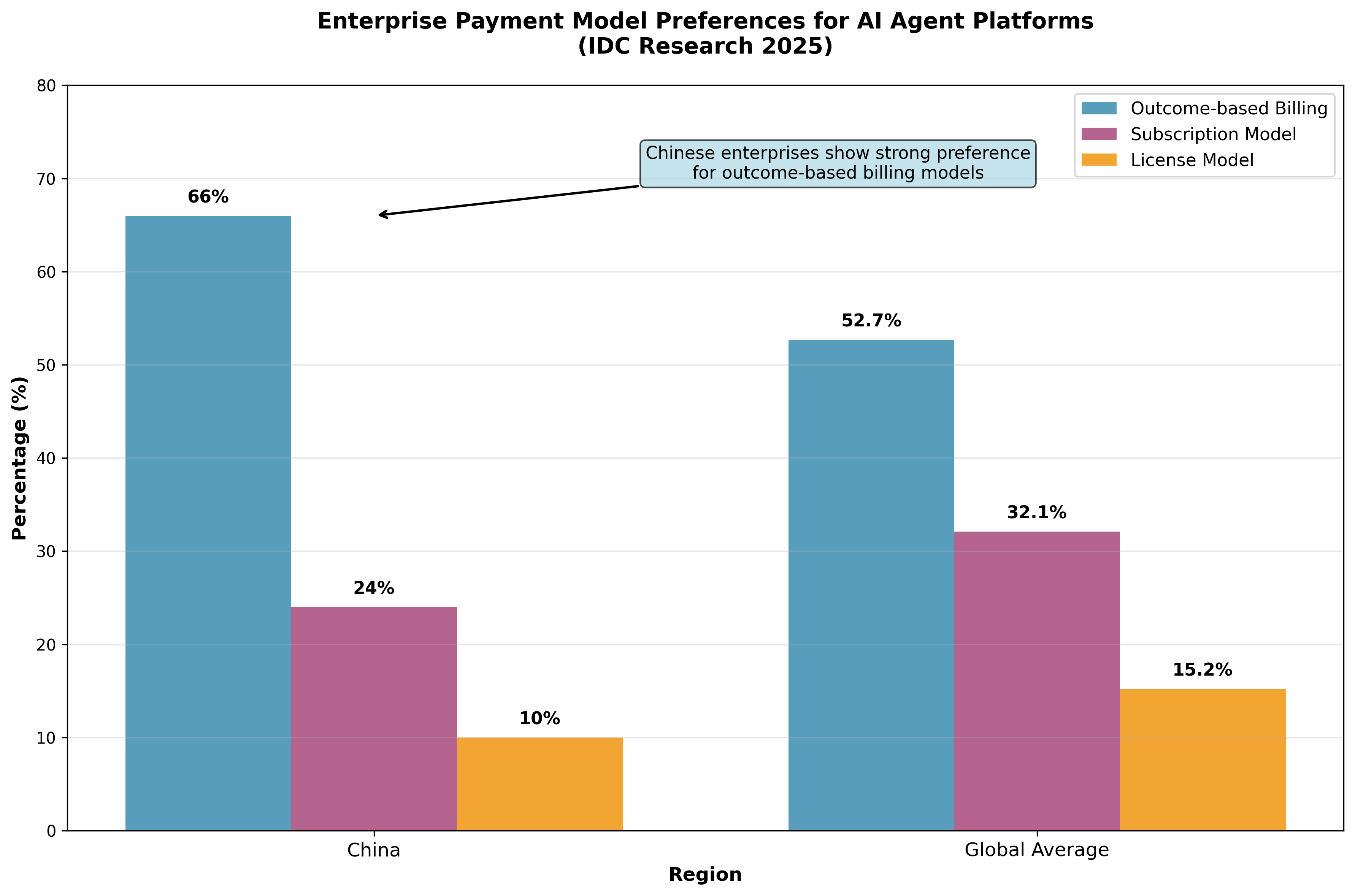

当前企业对AI智能体的需求呈现出鲜明特征。IDC调研数据显示,34%受访企业已开展测试验证,30%进入"较大投入+采购培训"阶段,而更值得关注的是,66%的中国企业偏好"基于业务成果计费"模式,这一比例远超全球平均的52.7%,反映出中国企业对智能体价值创造的务实态度。

图:Payment Model Preferences

这种"成果导向"的付费偏好反映出中国企业对智能体价值创造的务实态度,也为平台服务商提出了更高的价值交付要求。相比之下,全球企业更倾向于传统的订阅模式,显示出不同市场的成熟度差异。

1.3 技术架构演进趋势

智能体技术架构已从实验室概念演进为可商用的成熟体系。根据行业分析,当前主流架构已形成"大模型+工具链+行业知识库"的三层体系:底层依托自研或开源大模型构建认知决策能力,中层通过模型上下文协议(MCP)实现工具调度,上层结合行业知识库完成场景适配。

这种架构的成熟,使得智能体在金融、制造、零售等流程标准化程度高的领域实现了规模化落地。麦肯锡的实际案例显示,某银行通过智能体改造信贷备忘录流程,生产效率提升20%至60%,审批周期缩短30%。

二、核心需求解析

企业在智能体定制过程中面临的挑战远超技术层面,涉及流程重塑、安全治理和组织变革等多个维度。

2.1 从效率提升到流程重塑

企业级AI智能体的核心价值不在于单一功能的强大,而在于系统性解决方案的完整性和可扩展性。麦肯锡研究指出,成功部署智能体的关键不在于"加速现有流程",而是"彻底重构流程"。

这种重构体现在五个关键维度:执行效率的提升,智能体能够并行处理多项任务,消除传统流程中的顺序依赖和中间延迟;适应能力的增强,通过持续获取数据,智能体可以动态调整流程,重排任务优先级;个性化匹配能力,根据客户画像或行为模式调整交互方式;运营弹性,智能体作为数字化工具,执行能力可随需求波动即时扩展;企业韧性的提升,能够持续监测运营中断风险并自主应对。

2.2 跨系统集成与安全挑战

企业在选择智能体定制平台时面临的核心挑战是如何平衡功能完整性与安全可控性。一方面,智能体需要具备跨系统的数据访问和操作能力,才能实现真正的业务流程自动化;另一方面,这种跨系统访问又带来了数据泄露、权限失控等安全风险。

Forrester的AEGIS框架报告强调,企业需要建立面向AI智能体的安全治理机制,包括身份统一、日志可溯、行为审计与运行限制等关键能力。这要求智能体平台不仅要具备强大的技术能力,更要在架构层面内置安全治理机制。

2.3 多模态融合需求

现代企业的数据形态日益复杂,包括结构化数据库、非结构化文档、图片、音视频等多种类型。IDC报告指出,当前智能体呈现三大核心特征:多模态能力融合处理跨系统任务、具身智能渗透物理场景、多智能体协作网络实现全流程自动化。

这意味着企业级智能体平台必须具备原生的多模态处理能力,不仅要支持传统的文本和数据处理,还要能够直接解析和理解图片、音视频等多媒体内容,构建"重文本、也重多媒体"的全面知识体系。

三、平台能力对比

通过深度调研和技术分析,我们将主要平台的核心能力进行了系统性对比。从开发模式、多模态支持、工作流编排、私有化部署、多智能体协同和企业级安全等六个关键维度进行评估。

| 平台名称 | 开发模式 | 多模态支持 | 工作流编排 | 私有化部署 | 多智能体协同 | 企业级安全 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 华为云Versatile | 低代码为主 | 基础支持 | 可视化编排 | 支持 | 有限支持 | 等保认证 |

| 京东云JoyAgent | 双模式 | 较好支持 | 代码+可视化 | 支持 | 支持 | 企业级 |

| 字节Coze | 零代码 | 多模态优势 | 对话式配置 | 不支持 | 基础支持 | 标准级 |

| 腾讯元器 | 低代码 | 支持 | 模板化 | 支持 | 支持 | 企业级 |

| Dify | 开源+商业 | 支持 | 工作流设计器 | 完全支持 | 支持 | 自主可控 |

| BetterYeah AI | 双重模式 | 原生多模态 | NeuroFlow框架 | 完全支持 | self-planning | 等保3级 |

四、技术架构剖析

现代企业级智能体平台的技术深度,直接决定了其在复杂业务场景中的适用性与扩展性。一个稳健而先进的技术底座,是支撑其从实验工具迈向核心业务系统的关键。

4.1 工作流编排引擎

工作流编排引擎是现代智能体平台的核心竞争力,其技术深度决定了处理复杂业务逻辑的能力。与传统主要面向人工操作的工作流系统不同,智能体工作流需要原生支持AI决策节点、动态路径选择、异常自愈等高级场景。

先进的工作流引擎通常提供直观的图形化界面编辑器,并内置企业级全生命周期管理能力,涵盖多环境发布、版本控制、精细化权限管理以及全面的运行监控与日志。这确保了从开发测试到生产上线的整个流程既敏捷又安全可靠。

在执行层面,强大的引擎能够对结构化与非结构化数据、API接口、代码脚本及各类插件进行灵活编排,并支持通过批量处理、定时任务、API调用或Webhook等多种方式触发。这种设计赋予了企业极大的灵活性,得以构建从简单自动化任务到复杂决策支持系统的各类应用。

4.2 多模态数据处理

企业数据的多样性与复杂性对智能体平台提出了内在要求。真正的企业级平台将多模态能力深度整合于核心架构之中,而非作为附加功能。

这体现在对异构数据的全面支持上,平台需能够无缝接入与处理结构化数据(如数据库表格)、非结构化文本以及图像、音频、视频等视觉资料。其知识库应具备原生的多模态信息处理能力,能直接解析多种格式文件并进行深度的语义理解与索引,从而构建出全面、统一的企业知识体系。

此项能力的实现,高度依赖于深度RAG技术与向量数据库的融合。通过语义理解与上下文关联,系统不仅能确保生成内容的高质量与高相关性,还能实现信息的精准溯源,从而从根本上缓解大模型在处理复杂多模态信息时可能产生的“幻觉”问题。

4.3 企业级安全架构

安全是企业级智能体平台不可妥协的生命线。随着智能体日益深入核心业务流程,其面临的安全范式也已演变,传统的安全防护体系需升级为适配自主决策行为的新一代架构。

为此,平台需遵循国际与国内严格的安全标准,并具备核心技术专利,以证明其技术先进性与合规性。这为平台在企业关键场景下的落地提供了必要的信任基础。

在具体架构实现上,必须内置全面的安全治理机制,包括统一的身份认证与访问控制、所有操作的可追溯性、严格的行为审计以及预设的运行边界限制。这一整套体系确保了智能体在获得必要权限以执行任务的同时,其行为始终被约束在可控、可审计的安全框架之内。

五、应用场景案例

不同行业的智能体应用场景展现出技术平台在实际业务中的价值创造能力。

5.1 金融行业实践

金融行业作为数据密集型和风险敏感型行业,对智能体技术的应用既有迫切需求,又有严格要求。麦肯锡案例显示,某零售银行通过智能体重塑信用风险备忘录创建流程,实现了显著的效率提升。

在这个案例中,传统流程需要客户经理耗费数周时间撰写和反复修改信用风险备忘录,涉及至少十个不同数据源的查阅和整合。通过部署基于智能体的解决方案,系统能够自动提取数据、生成备忘录草稿,并给出可信度评分以明确审核优先级,同时提出针对性的后续问题建议。最终实现生产效率提升20%至60%,信贷审批周期缩短30%。

这类应用场景对智能体平台提出了极高的要求:不仅需要强大的数据整合能力,还要确保输出内容的准确性和可溯源性。

5.2 客户服务转型

客户服务领域是智能体技术最早落地的场景之一,但从简单的问答机器人进化到真正的智能客服代理,需要平台具备强大的多模态交互和上下文理解能力。

IDC报告中提到的追一科技AIForce数字员工平台案例显示,通过集成RPA与多模态交互,某电商企业实现了问答准确率超90%,日均处理2300+条提问的显著效果。

在这类应用中,BetterYeah AI的多模态知识库和丰富的技能插件展现出独特价值。平台内置数十个开箱即用的技能插件,覆盖网络搜索、数据解析、图像处理及主流社交媒体等常用能力,能够支持客户通过文字、语音、图片等多种方式进行交互,并提供准确、个性化的服务响应。

六、选型决策指南

企业在选择智能体定制平台时需要建立系统性的评估框架,综合考虑技术能力、成本效益和实施风险。

6.1 技术能力评估

在选择企业级智能体定制平台时,技术决策者需要建立系统性的评估框架。基于行业最佳实践和实际应用需求,核心评估维度包括:开发效率、技术架构、数据处理、安全合规和生态开放等五个方面。

开发效率维度:评估平台是否同时支持低代码和专业代码开发模式,是否提供丰富的预置模板和组件库,以及开发工具链的完整性。

技术架构维度:重点关注工作流编排能力、多智能体协同机制、以及平台的可扩展性。

数据处理维度:评估平台对多模态数据的原生支持能力、知识库建设的灵活性、以及RAG技术的成熟度。

安全合规维度:考察平台的权威认证、安全治理机制、以及私有化部署能力。

6.2 成本效益分析

企业在进行智能体平台选型时,需要综合考虑初始投入、运营成本、以及长期价值创造能力。IDC数据显示,66%的中国企业偏好"基于业务成果计费"模式,这反映出企业对智能体投资回报的重视。

在成本结构方面,需要考虑平台授权费用、开发成本、运维成本、以及后续扩展成本。私有化部署虽然初始投入较高,但在长期运营中往往具有更好的成本可控性和数据安全保障。

在价值创造方面,需要重点关注平台能否真正实现业务流程的重塑,而非仅仅是现有流程的自动化。麦肯锡强调的"彻底重构流程"理念,要求智能体平台具备足够的灵活性和扩展性,能够适应企业不断变化的业务需求。

从工具到伙伴:企业AI的战略进化

企业级AI智能体定制平台的选择,本质上是企业对未来发展方向的战略选择。在这个关键节点,企业需要的不是一个简单的自动化工具,而是一个能够推动组织深度变革的智能化伙伴。

企业级AI智能体的核心不在于单一功能的强大,而在于系统性解决方案的完整性和可扩展性。真正的智能体平台应该实现从"工具"向"智能伙伴"的进化,让AI成为企业的数字员工。多模态知识库与RAG技术的深度融合,是解决大模型幻觉问题的关键路径。

在智能化转型的关键窗口期,企业需要做出明智的技术选择。选择一个真正理解企业需求、具备前瞻技术能力、能够提供全程支持的智能体平台,将决定企业在未来竞争中的地位。