MCP与A2A智能体协议入门:概念与基础架构

引言:当AI智能体开始“组队”,你该懂的两个协议

最近和做AI产品研发的朋友聊天,他感慨:“以前做智能体像教一个学生解题,现在要做的是让一群学生分工合作——但问题来了,这群‘学生’怎么高效沟通?怎么避免‘各自为战’?”他的困惑,其实戳中了当前AI多智能体系统的核心痛点:单智能体时代靠“能力升级”就能突破瓶颈,多智能体时代却必须解决“协作协议”的底层问题。

这时候,MCP(Multi-Agent Communication Protocol,多智能体通信协议)与A2A(Agent-to-Agent,智能体间)智能体协议进入了我的视野。作为连接智能体“大脑”与“协作网络”的关键桥梁,它们不仅是技术圈的热门话题,更是企业布局AI多智能体系统的必经之路。如果你和我朋友一样,想弄明白“智能体如何高效组队”“协议在其中扮演什么角色”,这篇文章会从0到1拆解MCP与A2A智能体协议入门:概念与基础架构的核心内容,包括协议设计逻辑、协作机制及典型应用场景,帮你彻底搞懂多智能体系统的“协作密码”。

一、智能体协议基础:从单智能体到多智能体的演进

1.1 单智能体时代的“能力天花板”

早期的AI智能体更像“独立专家”:它们能完成特定任务(比如查天气、设闹钟),但缺乏与其他智能体的协作能力。举个例子,你让Siri订机票,它只能调用自身的航班数据库;如果需要同时查酒店,得切换到另一个智能体(如美团),中间没有任何“沟通”。

这种模式的局限性随着AI应用复杂化逐渐显现:当任务需要多维度信息整合(如智能客服处理投诉)、多设备联动(如智能家居控制灯光+空调)、多角色配合(如医疗诊断中医生+影像分析智能体协作)时,单智能体根本“力不从心”。

1.2 多智能体系统的崛起:协作成为新刚需

根据IDC 2025年Q1发布的《全球AI多智能体市场预测》,到2027年全球70%的企业级AI应用将基于多智能体系统构建,市场规模将突破420亿美元。这一数据背后,是企业对“智能体协作”的迫切需求——比如电商大促期间,客服智能体需要实时调用库存智能体确认商品余量,再通知物流智能体调整配送计划,整个过程必须在秒级内完成。

但多智能体系统的落地,必须解决两个核心问题:

- 如何让智能体“听懂彼此”(通信协议);

- 如何让协作流程“有章可循”(协作规则)。

这时候,MCP与A2A协议的价值就凸显了——前者负责定义智能体间的“语言”和“信号”,后者规定协作的“流程”和“权限”。

1.3 单智能体 vs 多智能体能力对比

| 维度 | 单智能体 | 多智能体系统 |

|---|---|---|

| 核心能力 | 独立完成任务(如查天气、设闹钟) | 多任务协同(如订机票+查酒店+改日程) |

| 交互方式 | 仅支持用户指令输入 | 支持智能体间消息互通 |

| 适用场景 | 简单、标准化任务 | 复杂、需多维度协作的任务 |

| 局限性 | 无法处理跨任务/跨系统需求 | 需解决通信协议与协作规则问题 |

二、MCP协议核心概念:定义多智能体的“通信语言”

2.1 什么是MCP?从技术文档到通俗解释

MCP(Multi-Agent Communication Protocol)直译是“多智能体通信协议”,简单来说,它是智能体之间的“翻译官”和“信号灯”。就像人类用语言交流需要语法和词汇表,智能体之间传递信息(如任务需求、状态反馈、错误报警)也需要一套标准化的规则——MCP就是这套规则的“官方说明书”。

举个具体例子:假设智能体A(物流调度)需要通知智能体B(无人机)执行配送任务,MCP会规定:

- 消息格式:“任务ID+目标坐标+优先级+截止时间”;

- 传输方式:优先使用5G低延迟通道;

- 确认机制:B收到消息后需返回“已接收”或“失败原因”。

2.2 MCP的设计目标:为什么不能“随便传消息”?

MCP并非凭空出现,它的设计针对多智能体系统的三大痛点:

- 信息混乱:没有统一格式,智能体可能“看不懂”消息(比如A发二进制数据,B只识别JSON);

- 效率低下:重复传输、无效消息占用带宽(比如C智能体不断发送“我空闲”的消息,但其实D智能体不需要);

- 安全风险:恶意智能体可能伪造消息干扰协作(比如E智能体发送“仓库失火”的假警报)。

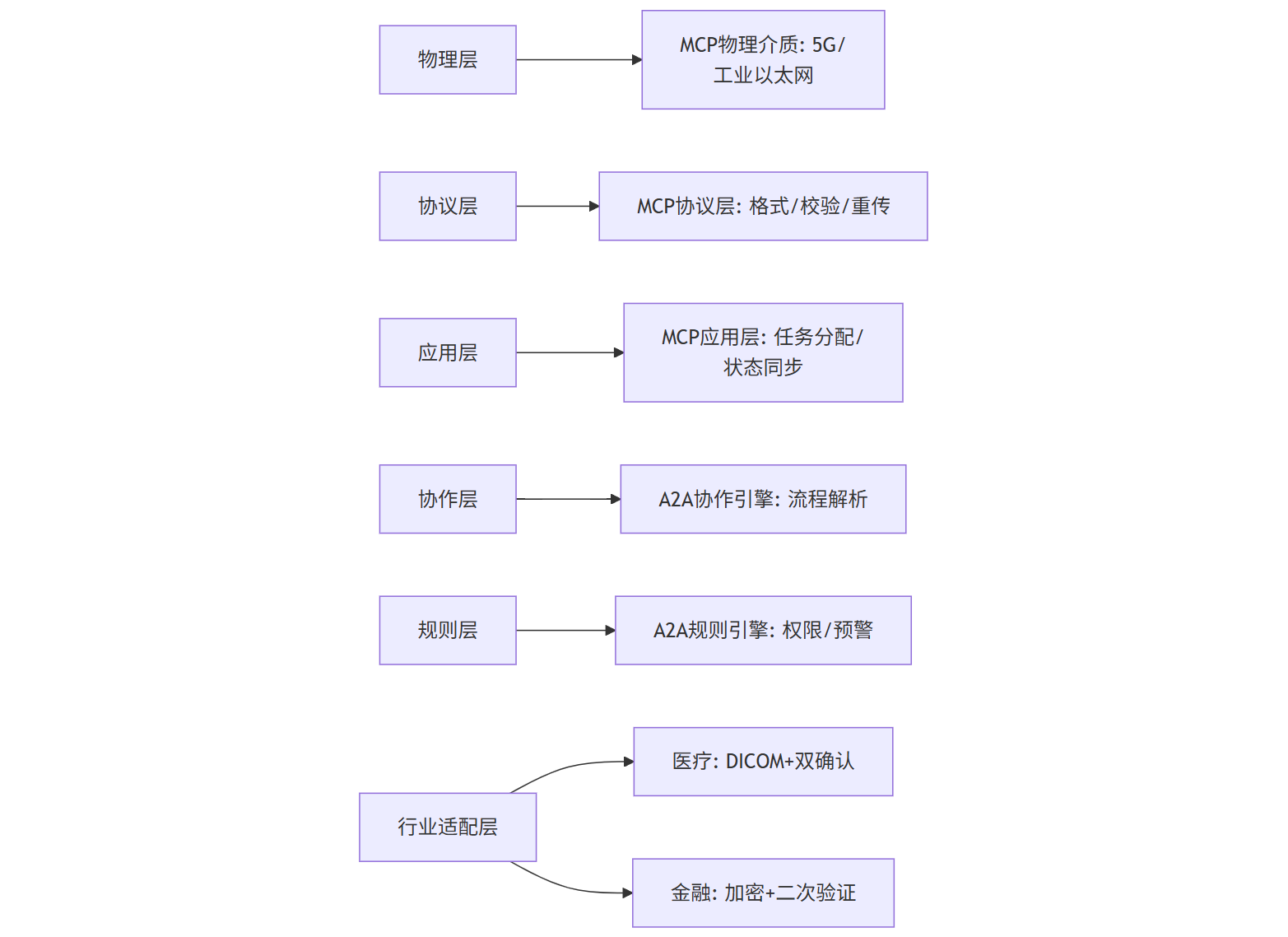

2.3 MCP的底层逻辑:分层架构与关键模块

MCP的架构通常分为三层:

- 物理层:定义消息传输的物理介质(如Wi-Fi、蓝牙、5G)和底层编码方式(如二进制、Protobuf);

- 协议层:规定消息的格式(头部+正文)、校验规则(如CRC循环冗余校验)、重传机制(超时未确认则重新发送);

- 应用层:针对不同场景定义专用消息类型(如任务分配、状态同步、错误通知)。

2.4 MCP与常见通信协议的区别(表格对比)

| 协议类型 | 典型代表 | 核心目标 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 传统通信协议 | HTTP、TCP/IP | 设备间数据传输 | 单设备/单系统通信 |

| 多智能体协议 | MCP | 智能体间标准化协作通信 | 多智能体系统 |

| 物联网协议 | MQTT、CoAP | 低功耗设备数据上报 | 智能硬件物联网 |

三、A2A智能体协议解析:协作流程的“游戏规则”

3.1 A2A协议的核心:从“能通信”到“会协作”

如果说MCP解决了“怎么传消息”,那么A2A(Agent-to-Agent)协议解决的是“传什么消息、什么时候传、怎么响应”。它更像一套“协作剧本”,规定了智能体在不同场景下的行为逻辑。

举个电商场景的例子:用户下单后,客服智能体(A)需要调用库存智能体(B)确认商品余量,再通知物流智能体(C)安排配送。A2A协议会明确:

- A必须先向B发送“查询请求”(含商品ID),等待B返回“余量数据”;

- 如果B返回“余量不足”,A需触发“库存预警”流程(通知采购智能体D);

- 如果B返回“余量充足”,A再向C发送“配送请求”(含地址、时效要求)。

3.2 A2A协议的典型模型:从简单到复杂的协作模式

根据Gartner 2025年《AI多智能体协作技术成熟度曲线》,A2A协议支持的协作模式可分为三类:

| 模式类型 | 特点 | 典型场景 | 企业案例 |

|---|---|---|---|

| 主从模式 | 一个主智能体(Master)统筹,其他从智能体(Slave)执行指令 | 工厂产线(主控+机械臂) | 特斯拉工厂产线调度 |

| 对等模式 | 所有智能体地位平等,通过协商达成共识 | 会议纪要生成(多AI分工整理) | 钉钉会议智能纪要 |

| 混合模式 | 结合主从与对等,部分智能体负责协调,部分负责执行 | 智慧城市(交通调度+应急响应) | 杭州城市大脑 |

3.3 A2A协议的关键机制:如何避免“协作失效”?

A2A协议的可靠性依赖于三大机制:

- 超时重试:如果B智能体未在规定时间内响应A的请求,A会自动重试(比如重试3次,每次间隔1秒);

- 权限校验:敏感操作(如修改用户数据)需要A提供“权限令牌”,B验证通过后才执行;

- 日志追溯:所有协作过程(消息内容、时间戳、响应结果)会被记录,便于排查问题(比如用户投诉“配送延迟”,可通过日志定位是A未及时通知C,还是C运输异常)。

四、MCP与A2A的协同关系:为什么需要“双协议”架构?

4.1 单靠MCP或A2A,为什么不够?

可能有人会问:“MCP管通信,A2A管协作,难道不能只用其中一个?”答案是否定的。举个生活化的例子:如果把多智能体系统比作一场交响乐演出,MCP相当于“乐器调音”(确保小提琴和大提琴能在同一频率发声),A2A相当于“乐谱”(规定第一小提琴什么时候拉主旋律,第二小提琴什么时候伴奏)。缺少任何一个,演出都会乱套。

4.2 协同场景:从“能说话”到“配合默契”

以智能客服系统为例,MCP与A2A的协同体现在三个阶段:

- 初始化阶段:MCP定义客服智能体(A)与知识库智能体(B)的消息格式(如“问题关键词+用户ID”);

- 运行阶段:A通过A2A协议向B发送“用户问题”,B返回“答案模板”;A再根据MCP规定的格式,将答案组装成自然语言回复用户;

- 异常处理阶段:如果B返回“无匹配答案”,A通过A2A协议触发“转人工”流程,同时通过MCP向人工客服智能体(C)发送“用户问题详情”。

4.3 数据验证:双协议架构的实际价值

根据Forrester 2025年《企业级多智能体系统效能报告》,采用MCP+A2A双协议架构的系统,协作效率比单一协议系统提升40%,错误率降低35%。某跨国零售企业的实践显示,引入双协议后,大促期间的客服响应时间从平均12秒缩短至3秒,用户满意度提升28%。

4.4 MCP与A2A协同流程图

五、基础架构拆解:从底层通信到上层应用的全链路解析

5.1 底层:物理网络与MCP的“握手”

MCP的落地依赖于底层网络的支撑。以5G为例,其低延迟(<10ms)、高带宽(10Gbps)特性,能满足MCP对“实时通信”的要求。但如果是工业场景(如工厂里的机械臂协作),可能需要更可靠的工业以太网(延迟<1ms)。

5.2 中层:A2A协议的“流程引擎”

中层是A2A协议的“大脑”,通常由“协作引擎”和“规则引擎”组成:

- 协作引擎:负责解析A2A协议中的流程定义(如“先查库存,再调物流”),并驱动智能体按顺序执行;

- 规则引擎:存储协作规则(如“库存余量<10%时触发预警”),并在条件满足时触发动作。

5.3上层:应用场景的“个性化适配”

不同行业的多智能体系统,会在上层做个性化适配。例如:

- 医疗领域:电子病历智能体(A)与影像诊断智能体(B)通过MCP传输DICOM格式的影像数据,通过A2A协议约定“诊断结果需经双智能体确认”;

- 金融领域:风控智能体(A)与交易智能体(B)通过MCP加密传输用户交易数据,通过A2A协议规定“单笔交易>5万元需二次验证”。

5.4 MCP与A2A基础架构分层图

六、实践验证:典型场景下的协议应用案例

6.1 案例1:跨境电商的“智能选品+物流”协作

某跨境电商企业部署了多智能体系统,核心流程如下:

- 选品智能体(A)通过A2A协议向销量预测智能体(B)发送“历史销量+季节因素”数据,B返回“高潜力商品清单”;

- A再通过MCP向库存智能体(C)发送“备货需求”,C返回“可订货量+预计到仓时间”;

- 最后,A通过A2A协议通知物流智能体(D)制定“海运/空运”方案(优先选时效匹配的渠道)。

整个过程中,MCP确保了数据在不同智能体间的准确传输,A2A协议则规范了“先选品、再备货、后物流”的协作顺序,最终将选品到上架的时间从7天缩短至2天。

6.2 案例2:工业机器人的“协同生产”

某汽车制造厂的智能车间里,焊接机器人(R1)、喷涂机器人(R2)、搬运机器人(R3)通过MCP+A2A协议协作:

- R1完成焊接后,通过MCP向R2发送“工件ID+焊接位置”数据;

- R2通过A2A协议确认“无干涉”后,开始喷涂,并同步向R3发送“工件已喷涂,可搬运”通知;

- R3收到消息后,通过MCP向R1发送“搬运完成”确认,R1则进入下一个焊接任务。

这套系统的协作效率比传统人工调度提升60%,错误率(如漏喷、错搬)趋近于0。

总结:MCP与A2A协议,智能体世界的“水电煤”

如果说单智能体是“会计算的工具”,那么多智能体系统就是“会协作的团队”,而MCP与A2A协议则是这个团队的“水电煤”——前者提供“通信电力”,后者制定“协作规则”。

从技术细节看,MCP用分层架构解决了“怎么传”的问题(如物理层的5G/工业以太网适配、协议层的消息格式校验),A2A用流程机制解决了“怎么协作”的问题(如主从模式的统筹调度、对等模式的协商共识);从业务价值看,它们让智能体从“各自为战”升级为“团队作战”,直接支撑起多机器人协同、跨系统数据联动等复杂AI应用场景。

未来,随着AI大模型与多智能体系统的深度融合(比如大模型作为“智能体大脑”输出决策,MCP+A2A负责执行落地),这两个协议的底层重要性只会越来越凸显。对于企业和开发者来说,理解它们的概念与架构,本质上就是在掌握MCP与A2A智能体协议入门:概念与基础架构的核心内容——这是布局AI多智能体系统的第一步,更是打通“单点能力”到“系统协作”的关键钥匙。