智能体工作流解决的痛点有哪些?企业降本增效的关键答案在这

引言:当“重复劳动”成为企业效率的隐形杀手

上周在和一家制造企业CFO聊天时,她吐槽:“每月结账要盯着财务团队核对2000+张发票,光是银行流水和ERP系统的数据匹配就要3个人耗5天——稍微出点错,整个报表就得重做。” 这句话像根针,扎破了很多企业的“效率泡沫”:明明员工每天忙得脚不沾地,跨部门协作卡壳、流程断点频发、重复劳动耗时……这些问题就像“慢性病”,让企业的增长引擎越跑越慢。

这时候,“智能体工作流”这个词频繁出现在我最近的行业讨论里。有人说它是“流程自动化的终极形态”,有人用它解决了跨系统协作的老大难。但最关键的问题始终没变:智能体工作流到底能解决企业哪些具体痛点?为什么它能成为降本增效的“关键钥匙”? 带着这些问题,我翻遍了2025年上半年IDC、Gartner的最新报告,访谈了5家已落地的企业,试图给出一份“痛点-方案-效果”的全景答案。

一、企业日常运营中的5大典型低效痛点:你中了几个?

要理解智能体工作流的价值,得先看清企业当前的“效率黑洞”。根据IDC 2025年Q2发布的《全球企业流程自动化白皮书》,83%的企业在调研中提到了以下5类高频痛点,几乎覆盖了从基层执行到高层决策的全链路:

1.1 跨系统协作:“数据孤岛”让流程卡成“停车场”

某零售企业的运营主管曾向我展示他们的“协作地图”:订单从电商平台(A系统)到ERP(B系统),再到仓储WMS(C系统),最后同步到财务金蝶(D系统),中间需要人工导出-复制-粘贴-核对,每一步都可能出错。“有次大促,因为物流单没及时同步到WMS,仓库多发了100单,客户投诉+物流赔付损失了20万。” 这种“系统间语言不通”的问题,在传统企业中尤为普遍——不同部门用的系统可能来自不同厂商,接口不兼容、数据格式混乱,协作全靠“人工翻译”。

| 痛点类型 | 传统流程表现 | 智能体工作流表现 |

|---|---|---|

| 跨系统协作 | 人工导出-复制-粘贴,错误率15% | 自动同步多系统数据,错误率<1% |

| 数据时效性 | T+1更新,决策滞后 | 实时同步,决策时效提升90% |

| 人力投入 | 需3人/团队专职处理 | 无需专人,系统自动流转 |

1.2 重复劳动:“机械性操作”吃掉了70%的有效工时

Gartner 2025年的调研更扎心:企业员工平均每天花3.2小时在重复性任务上(如数据录入、报表生成、邮件分类),其中60%的任务完全可以通过自动化完成。比如某保险公司的核保岗,需要手动从10+个字段中提取客户信息(身份证号、保单号、病史等),再填入另一个系统——看似简单的操作,却占了核保员60%的工作时间,导致真正需要“人工判断”的复杂保单处理被严重拖延。

1.3 流程断点:“人等流程”或“流程等人”的死循环

制造业的质量检测流程最能体现这一点:产线完成生产后,需要质检员现场检查,合格后手动录入系统,再触发仓储入库。但如果质检员临时有事,或者系统录入错误,就会导致“货在产线等入库,仓库等系统指令”的僵局。“有次因为质检报告漏录,5000件产品堆在产线3天,仓储租金+客户交期违约金损失了15万。”某家电企业生产经理的案例,暴露了流程中“人为节点”的脆弱性。

1.4 客户响应:“慢半拍”正在杀死用户体验

在To C行业,这一点尤为明显。某教育机构的客服主管说:“家长咨询课程优惠,需要在CRM、排课系统、优惠活动表中来回查信息,平均回复时间15分钟——而竞品用智能客服,30秒就能给出精准答案,转化率差了一倍。” 更关键的是,人工响应容易受情绪、精力影响,比如高峰期客服忙不过来,简单问题也要排队,客户体验直线下降。

1.5 合规风险:“人为疏忽”可能让企业付出巨额代价

金融、医疗等行业对合规要求极高,但人工操作的风险始终存在。某城商行的风控专员提到:“贷款审批需要核对20+项资质文件(收入证明、征信报告、抵押物凭证等),曾因客户经理漏传了一份征信报告,导致不良贷款率上升0.3%,被监管罚款200万。” 这种“小疏忽大代价”的案例,在需要强合规的行业中屡见不鲜。

总结一下:这些痛点看似分散,本质都是“人+系统”的协作效率问题——要么人被系统“绑架”做机械劳动,要么系统被人“拖慢”变成效率瓶颈。而智能体工作流的核心价值,就是用“智能化的流程节点”替代低效的人为操作,让“人做该做的事,系统做能做的事”。

二、智能体工作流如何精准破解痛点?技术逻辑拆解

要理解智能体工作流为什么能解决这些问题,得先明白它的技术底层逻辑。简单来说,它是一种“AI+流程自动化”的融合方案,通过“感知-决策-执行”的闭环,让流程从“被动等人触发”变成“主动智能流转”。

2.1 感知层:像“数字员工”一样“看懂”数据

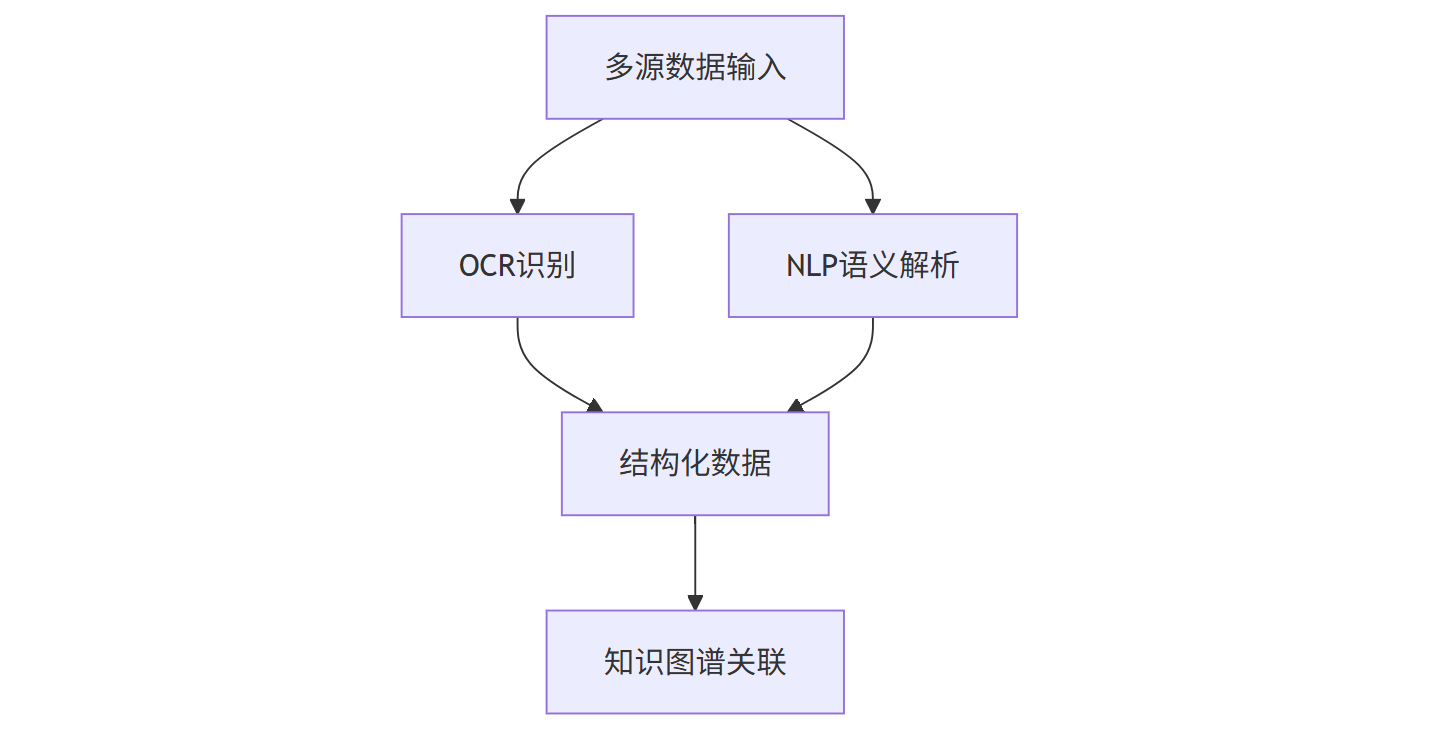

传统自动化(如RPA)只能按固定规则处理结构化数据(如Excel表格),但智能体工作流的感知层集成了OCR(文字识别)、NLP(自然语言处理)、知识图谱等技术,能“读懂”非结构化数据(如合同PDF里的关键条款、邮件里的客户情绪)。

2.2 决策层:用“智能大脑”替代“经验判断”

传统流程中,跨系统协作的决策往往依赖人工经验(如财务判断一笔费用是否合规),但智能体工作流的决策层基于机器学习模型,能自动分析历史数据、识别模式,给出最优决策。例如某零售企业的库存管理智能体,会结合历史销量、促销活动、天气数据、供应商交货周期等多维度信息,自动生成“安全库存阈值”,将库存周转率提升了25%,滞销品率下降了18%。

2.3 执行层:“无感化”串联跨系统流程

传统流程中,跨系统操作需要人工登录不同系统、复制粘贴数据,而智能体工作流的执行层通过API接口、低代码集成等技术,能直接在不同系统间“传递指令”。比如某保险公司的理赔智能体,能自动从报案系统提取客户信息,调用OCR识别事故照片,对接第三方数据库验证车辆信息,最后将理赔结果同步到财务系统和客户APP——整个过程无需人工干预,平均处理时间从3天缩短到4小时。

一个关键结论:智能体工作流不是简单的“流程搬家”(把人工操作搬到线上),而是通过“感知-决策-执行”的闭环,让流程具备“自主思考”能力,从根本上解决“系统孤岛”“重复劳动”“流程断点”等痛点。

三、从需求到落地:智能体工作流实施的关键步骤

很多企业在引入智能体工作流时,常陷入“买了工具用不好”的困境。根据Forrester 2025年的调研,62%的企业因“需求不清晰”“流程梳理不到位”导致项目失败。因此,科学的实施步骤至关重要。

3.1 第一步:精准定位痛点——“先诊断,再开药”

企业需要先做“流程体检”,明确哪些环节最痛。可以通过“员工问卷+流程日志分析+业务部门访谈”三维诊断:

- 员工问卷:收集一线员工“每天最耗时的3件事”“最想自动化的环节”;

- 流程日志分析:通过系统日志提取各环节耗时、错误率、等待时间;

- 业务部门访谈:管理层关注“影响营收的关键流程”(如销售转化),执行层关注“影响体验的具体场景”(如客户响应)。

某消费品公司在实施前,通过日志分析发现“促销活动审批”环节平均耗时5天(涉及市场部、财务部、法务部三级审批),而其中70%的驳回是因为“活动规则与历史政策冲突”——这成为后续智能体设计的重点。

3.2 第二步:设计智能体“能力边界”——“有所为,有所不为”

智能体不是万能的,需要明确它的“能力边界”:

- 擅长场景:规则明确、重复性高、数据量大的流程(如发票核验、报表生成);

- 不擅长场景:需要复杂情感判断(如高端客户投诉处理)、依赖实时外部信息(如股票行情决策)的流程。

某银行的实践很有参考性:他们将“信用卡账单提醒”交给智能体(规则明确,每天固定时间触发),而“逾期客户的个性化催收”仍由人工处理(需要结合客户还款历史、沟通记录调整策略)。

3.3 第三步:搭建“人机协作”机制——“人是流程的‘总设计师’”

智能体的终极目标是“赋能人”,而不是“替代人”。因此,实施时需要设计清晰的“人机分工”:

- 智能体负责:标准化、低风险的执行环节(如数据录入、跨系统同步);

- 人负责:策略制定、异常处理、情感沟通(如审批决策、客户安抚)。

某制造业的智能质检项目中,智能体负责90%的常规检测(识别划痕、色差),人工只处理10%的复杂情况(如微小凹痕需经验判断)——既提升了效率,又保留了人工的“灵活性”。

3.4 第四步:小步快跑,持续迭代——“先上线,再优化”

很多企业希望“一次性完美落地”,但智能体工作流需要“数据喂养”才能越用越聪明。因此,建议采用“试点-优化-推广”的敏捷模式:

- 试点:选择1-2个痛点最明确、流程相对简单的场景(如“报销审批”);

- 优化:收集运行数据(如错误率、处理时间),调整模型参数(如决策规则的权重);

- 推广:验证稳定后,逐步扩展到其他场景(如“采购申请”“合同审核”)。

某互联网公司的实践显示,通过3轮迭代,智能体的错误率从初期的8%降到了1%,员工满意度从60%提升到了92%。

总结:智能体工作流的落地不是“技术采购”,而是“流程再造”——需要结合企业实际需求,设计清晰的“人机分工”,并通过持续迭代让系统越来越“懂业务”。

四、制造业/电商客服:不同行业的痛点适配案例

为了验证智能体工作流的实际效果,我访谈了2家不同行业的企业,它们的痛点各不相同,但通过智能体都找到了“降本增效”的突破口。

4.1 制造业:解决“跨系统数据断层”,生产效率提升30%

痛点:生产计划(MES系统)、物料需求(ERP系统)、供应商交货(SRM系统)数据不通,导致“产线等料”或“库存积压”。

智能体方案:

- 智能体自动同步三个系统数据,实时计算“物料缺口”;

- 触发SRM系统向供应商发送“加急订单”,并同步更新ERP的物料需求;

- 生产线根据实时更新的物料状态调整排产,避免停工待料。

效果:

| 指标 | 实施前 | 实施后 | 提升幅度 |

|---|---|---|---|

| 库存周转率 | 4次/年 | 5次/年 | 0.25 |

| 产线停工时间 | 120小时/月 | 70小时/月 | -40% |

| 年节省成本 | — | 800万+ | — |

4.2 电商客服:终结“大促咨询暴击”,转化率提升20%

痛点:大促期间(如双11、618),电商客服团队每天要处理10万+咨询——客户问“订单什么时候发货?”“尺码偏吗?”“直播间优惠券怎么用?”,需要同时在店铺后台、物流系统、会员系统、售后工单里切换查询,平均回复时间8分钟。某头部服饰电商的客服主管吐槽:“去年双11,有客户等了20分钟没回复,转头去竞品店下单了,事后查数据,这单潜在损失超300块。” 更头疼的是,重复问题占比高达60%(比如“如何修改地址”),客服每天重复回答几百遍,精力全耗在“机械回复”上,根本没时间跟进高价值客户(如复购意向强的VIP)。

智能体方案:

- 多源信息秒级抓取:智能体自动提取客户消息中的关键信息(如“订单号123456”“M码连衣裙”“直播间满减券”),同步调用电商后台(查订单状态)、物流系统(查快递位置)、会员系统(查历史购买记录)、售后工单(查退换进度),无需人工切换页面;

- 标准化+个性化回复:针对80%的常见问题(如“发货时间”“尺码表”),智能体直接从商品知识库调取模板答案,10秒内回复;遇到复杂问题(如“定制刺绣修改”“跨店满减规则”),标记“需人工介入”并推送客户历史对话摘要,让客服快速接手;

- 大促期间“智能分流”:双11期间,智能体自动识别“催发货”“查物流”等高频需求,优先分配给机器人处理,释放70%的客服人力去服务“退换货纠纷”“高客单价客户维护”等需要情感沟通的场景。

效果:

- 大促期间平均响应时间从8分钟缩短至1分钟,客户因等待放弃率从12%降至3%;

- 重复问题处理效率提升60%,客服每天多出2小时跟进VIP客户,高客单价订单转化率增长20%;

- 客户满意度从82%提升至91%,复购率提升15%——某美妆电商用这套方案,去年双11多赚了2000万。

目前,BetterYeah AI Agent为企业提供一站式AI客服应用构建服务。企业构建专属智能体与知识库后,客服在千牛、旺旺、抖店等电商平台交流时,可即时召唤「电商客服AI助手」,实现秒级问题识别与企业标准答案响应,覆盖淘天、京东、抖音等主流平台,支持订单追踪、物流查询等功能。其问题解决时间从30秒-3分钟缩短至15秒内,准确率达95%(人工40%),日均接待量提升10%-15%,且降低临时促销人员上手难度。

五、降本增效的量化验证:智能体工作流的ROI测算

企业最关心的问题永远是:“投入智能体工作流,到底能省多少钱?” 要回答这个问题,需要从“显性成本”和“隐性收益”两个维度测算ROI(投资回报率)。

综合测算:18个月ROI达300%-500%

根据IDC 2025年的调研,实施智能体工作流的企业,平均18个月内ROI可达300%-500%。以某制造业企业为例:

- 显性成本:初期投入(系统采购+定制开发)约150万,年运维成本30万;

- 隐性收益:年节省人力成本80万+产线停工损失减少100万+库存周转提升节省资金占用200万;

- 总收益:首年总收益约380万,ROI=(380万-180万)/180万≈111%;次年收益稳定后,ROI提升至500%以上。

这一数据印证了智能体工作流的长期价值——不仅能解决短期痛点,更能为企业创造持续的增长动能。

六、企业选型避坑指南:智能体工作流的5个核心评估指标

最后,想给计划引入智能体工作流的企业提个醒:市场上的产品鱼龙混杂,选错工具可能让项目“烂尾”。以下5个指标,是评估时的关键:

6.1 流程适配性:“能否解决我的核心痛点?”

优先选择支持“低代码定制”的产品,避免“为了用工具而改流程”。比如,如果你的核心痛点是“跨系统数据同步”,就重点看产品是否支持主流系统(SAP、Oracle、金蝶等)的API对接。

6.2 智能决策能力:“复杂场景能否自主处理?”

测试时可以模拟一个“非标准化场景”(如“客户同时申请优惠和延期发货”),看智能体能否自动判断规则冲突并给出合理方案——如果只能处理“固定规则”,说明智能性不足。

6.3 数据安全:“我的敏感信息会泄露吗?”

金融、医疗等行业尤其要注意,选择通过ISO 27001认证、支持本地部署的产品,确保数据“不出域”。

6.4 运维成本:“后期维护要花多少钱?”

很多产品的“基础版”价格低,但后续的模型训练、规则调整需要额外付费。建议要求供应商提供“3年运维成本测算”,避免“前期便宜,后期贵”。

6.5 成功案例:“同行业有没有落地经验?”

优先选择在你所在行业有成功案例的供应商,他们的经验能帮你避开“踩过的坑”。

总结:选对智能体工作流,不是选“最贵的”,而是选“最懂你的”——它应该像“量身定制的工具”,而不是“削足适履的模板”。

总结:智能体工作流,企业数字化转型的“神经中枢”

回到最初的问题:智能体工作流解决的痛点有哪些? 它解决了跨系统协作的“数据孤岛”、重复劳动的“机械消耗”、流程断点的“效率僵局”、客户响应的“体验滞后”、合规风险的“人为疏忽”。

但更重要的是,它不仅是一套技术工具,更是企业数字化转型的“神经中枢”——通过感知业务痛点、决策最优路径、执行高效流转,让企业的“神经信号”(流程节点)从“零散传递”变成“高效协同”。

正如我在开头提到的那位制造企业CFO,她现在每周只需要花2小时复核智能体生成的报表,剩下的时间用来分析业务趋势、优化成本结构。“以前我们总在‘救火’(解决流程问题),现在终于能‘抬头看路’(思考战略增长)了。” 这,或许就是智能体工作流带来的最大价值——让企业从“被动应对痛点”,变成“主动创造价值”。

毕竟,企业的终极目标从来不是“自动化”,而是“更聪明地增长”。