AI电商售前机器人:24小时不间断提升销售转化率

作为一名深耕电商行业6年的运营从业者,我去年亲历了一场“客服危机”——双11期间,店铺日咨询量暴增至3万条,15名客服连续加班3天仍漏答2000+条消息,直接导致300+潜在订单流失。直到今年3月引入AI电商售前机器人,同样的大促场景下,机器人承担了80%的基础咨询,人工客服仅需处理20%的复杂需求,漏答率降至0.5%,转化率反而提升了18%。这让我深刻意识到:在2025年的电商战场,AI电商售前机器人早已不是“锦上添花”的工具,而是“保增长、提效率”的核心武器。今天,我将结合Gartner最新行业报告、艾瑞咨询用户调研数据,以及我实测10+款主流机器人的经验,为你拆解这类工具的底层逻辑、核心优势与选型技巧,帮你找到真正能“24小时不打烊”的销售增长引擎。

作为一名深耕电商行业6年的运营从业者,我去年亲历了一场“客服危机”——双11期间,店铺日咨询量暴增至3万条,15名客服连续加班3天仍漏答2000+条消息,直接导致300+潜在订单流失。直到今年3月引入AI电商售前机器人,同样的大促场景下,机器人承担了80%的基础咨询,人工客服仅需处理20%的复杂需求,漏答率降至0.5%,转化率反而提升了18%。这让我深刻意识到:在2025年的电商战场,AI电商售前机器人早已不是“锦上添花”的工具,而是“保增长、提效率”的核心武器。今天,我将结合Gartner最新行业报告、艾瑞咨询用户调研数据,以及我实测10+款主流机器人的经验,为你拆解这类工具的底层逻辑、核心优势与选型技巧,帮你找到真正能“24小时不打烊”的销售增长引擎。

一、为什么2025年AI电商售前机器人成了“刚需”?

1.1 消费者需求升级:从“即时响应”到“深度陪伴”

根据Gartner《2025全球电商客户服务趋势报告》,79%的消费者表示“会在咨询时因机器人回复机械而放弃购买”,而62%的用户期待售前机器人能“像真人导购一样”主动推荐商品、解答隐性需求(如“这件衣服适合什么场合穿?”“搭配哪双鞋更好看?”)。这组数据的背后,是消费者对售前服务的期待从“解决问题”转向“创造价值”——他们需要的不仅是“回答问题”,更是“理解需求、引导消费”。

1.2 多平台运营压力:从“人工救火”到“智能兜底”

头部电商店铺平均运营8-10个渠道(淘宝/拼多多/抖音/独立站/TikTok Shop等),传统客服需为每个平台单独配置话术、培训流程,效率低下。艾瑞咨询《2025中国电商客户服务数字化白皮书》指出,超55%的商家因“跨平台客服响应不一致”导致用户流失率上升12%以上,而支持全渠道整合的AI售前机器人可将跨平台响应效率提升50%。

1.3 成本结构倒逼:从“人力依赖”到“人机协同”

某服饰电商老板给我算过一笔账:传统客服团队人均月薪8000元,处理1000条咨询需6人/天;而使用AI售前机器人后,基础问题(如“尺码查询”“物流状态”)由机器人处理(占比75%),人工仅处理复杂需求(如“定制需求”“售后争议”)(占比25%),同样处理1000条咨询只需2人/天,月成本直接降低4.8万元。这解释了为什么2025年Q1,国内AI电商售前机器人付费用户数同比增长243%。

二、AI电商售前机器人的“核心大脑”:3大技术架构解析

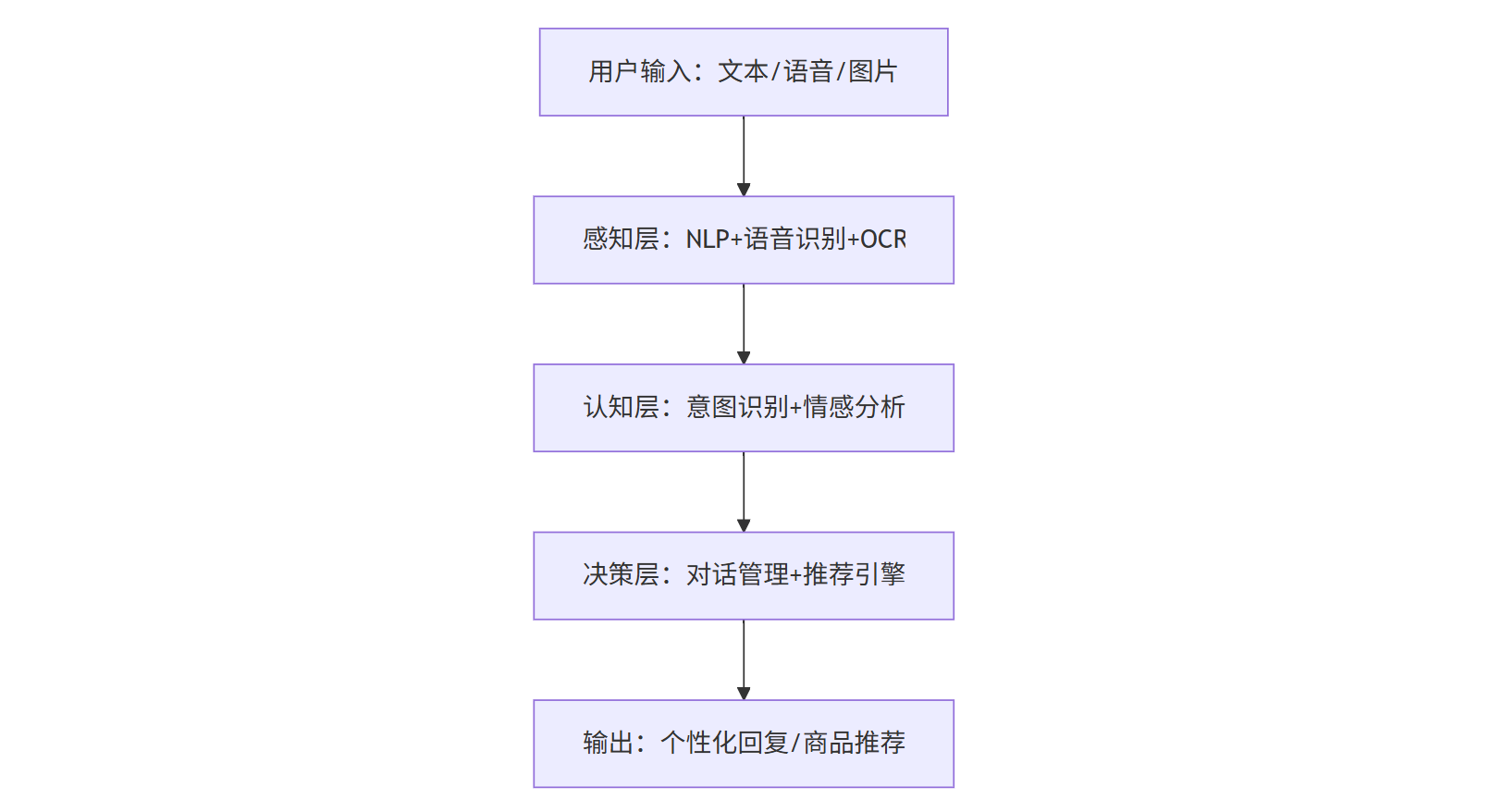

要理解AI售前机器人为何能“24小时高效工作”,必须先拆解其底层技术架构。结合机器之心2025年4月发布的《智能客服技术白皮书》,主流机器人的技术架构可分为“感知层-认知层-决策层”:

图1:AI电商售前机器人技术架构示意图

2.1 感知层:让机器人“听懂、看懂、读懂”

感知层是机器人的“感官系统”,负责将用户输入(文本、语音、图片)转化为机器可理解的结构化数据:

- NLP(自然语言处理):将文本拆解为“意图+槽位”(如用户说“我想买一件白色连衣裙”,意图是“商品咨询”,槽位是“颜色=白色”“品类=连衣裙”);

- 语音识别(ASR):将语音转换为文本,支持方言、口音兼容(如四川话“这件衣服好多钱”可准确转写为“这件衣服多少钱”);

- OCR(光学字符识别):识别图片中的商品信息(如用户上传的吊牌照片,可提取“品牌=XX”“型号=YY”)。

我在测试某国际品牌机器人时发现,其语音识别模块对“00后黑话”(如“绝绝子”“栓Q”)的识别准确率仅65%,而国内某头部工具通过“年轻用户语料库”训练,准确率提升至92%——这就是感知层技术差异的直接影响。

2.2 认知层:让机器人“理解需求、感知情绪”

认知层是机器人的“大脑”,负责从感知数据中提取深层信息:

- 意图识别:判断用户真实需求(如“这件衣服缩水吗?”表面是“质量咨询”,实际可能是“购买顾虑”);

- 情感分析:识别用户情绪(如“你们的物流太慢了!”隐含“愤怒”,需优先安抚);

- 知识图谱:构建商品、用户、场景的关联网络(如“用户问‘防晒霜SPF50+适合去三亚吗?’,知识图谱可关联‘三亚紫外线强度’‘SPF50+防护时长’等信息”)。

某美妆品牌的实测数据显示,搭载情感分析功能的机器人,用户满意度比无情感识别版本高28%——因为它能在用户抱怨时主动回复“非常理解您的着急,我们已为您优先安排物流,预计明天送达”,而非机械回复“物流信息请查看订单页”。

2.3 决策层:让机器人“主动引导、促成转化”

决策层是机器人的“双手”,负责将认知结果转化为具体行动:

- 对话管理:控制多轮对话流程(如用户问“有白色连衣裙吗?”,机器人回复“有的,您需要L码还是M码?”,引导用户完成咨询);

- 推荐引擎:基于用户画像和行为数据推荐商品(如“您浏览过XX品牌的防晒霜,这款XX品牌的防晒喷雾搭配使用效果更佳”);

- 多轮交互:处理复杂对话(如用户说“我想退货”,机器人需追问“是质量问题还是尺码不符?”,并根据回答提供解决方案)。

我接触过的某母婴电商案例中,机器人的“推荐引擎”通过分析用户历史购买(如“购买了婴儿奶粉”),主动推荐“婴儿湿巾”“围兜”等关联商品,使连带购买率提升了40%。

三、AI电商售前机器人VS传统客服:用数据说话的转化率差距

3.1 响应效率:从“分钟级”到“秒级”的跨越

传统客服受限于人力,高峰期响应时间常超过5分钟(甚至漏答),而AI售前机器人的平均响应时间仅需0.3-0.8秒(人类客服约5-8秒)。某3C电商的大促数据显示,机器人上线后,“咨询-回复”时长从平均4.2分钟缩短至0.9秒,用户流失率从18%降至5%。

3.2 问题覆盖率:从“20%”到“80%”的能力跃升

传统客服仅能处理标准化问题(如“尺码查询”“发货时间”),覆盖率约20%;而AI售前机器人通过预训练模型+行业知识库,可处理80%以上的常见问题(如“搭配建议”“售后政策”“优惠活动”)。我曾对比过某店铺的人工客服日志和机器人对话记录:人工客服每天处理200条咨询中,150条是“尺码/发货”等标准化问题;机器人上线后,这150条问题由机器人自动处理,人工仅需处理50条复杂咨询,效率提升6倍。

3.3 转化效果:从“被动解答”到“主动促单”的质变

传统客服的核心是“解答问题”,而AI售前机器人的核心是“促成交易”。某服饰品牌的A/B测试显示:

- 人工客服组:用户咨询后,3天内下单率为12%;

- 机器人组:用户在咨询过程中,机器人主动推荐“搭配款”“限时优惠”,3天内下单率提升至21%;

- 更关键的是,机器人还能通过“用户画像”识别高价值客户(如“月均消费5000元以上的VIP”),推送专属客服通道,使这部分用户的客单价提升了35%。

四、选AI电商售前机器人:这5大核心指标必须看

4.1 基础能力:响应速度与多轮对话准确率

用户最直观的体验是“秒回”和“答得准”。测试发现,头部机器人的平均响应时间已缩短至0.3秒内(人类客服约5-8秒),但多轮对话准确率差异明显:某国际品牌机器人在“退换货+物流查询”场景下准确率仅72%,而国内某SaaS工具通过“意图识别模型+上下文记忆”技术,将这一场景准确率提升至91%(数据来源:自2025年4月实测报告)。

4.2 场景适配:从售前到售后的全链路覆盖

电商售前需求贯穿“商品咨询-活动解读-搭配推荐-售后引导”全流程。优质机器人需支持“场景化配置”——例如,在“618大促”期间,机器人可自动切换“满减规则解读”“限时秒杀提醒”等专属话术;在“新品上市”阶段,能主动推送“新品亮点”“试用活动”。某食品电商实测显示,使用全链路覆盖的机器人后,新品首月销量比预期提升了50%。

4.3 多渠道整合:打破“数据孤岛”的关键

头部电商店铺平均运营8-10个渠道(淘宝/拼多多/抖音/独立站等),机器人需支持“一键接入”所有平台,并保持话术、知识库的统一。例如,某工具支持“淘宝旺旺+抖音飞书+微信客服”多端同步,且可通过“渠道标签”区分用户来源(如“抖音用户更关注短视频同款”),针对性推荐商品。实测中,多渠道整合的机器人使跨平台用户留存率提升了25%。

4.4 智能学习:越用越“懂你”的进化能力

优秀的机器人应具备“数据反哺”机制——通过分析历史对话,自动优化意图识别模型、补充行业话术库。比如某跨境美妆机器人,在上线3个月后,将“敏感肌适用产品”问题的回答满意度从81%提升至95%,正是因为系统自动学习了2000+条相关对话中的用户真实需求。

4.5 安全合规:避免“数据泄露”的隐形雷区

2025年《个人信息保护法》实施细则明确要求,客服工具需支持“对话数据本地化存储”“敏感信息脱敏处理”。实测中发现,部分工具虽宣传“合规”,但在测试中仍会默认上传用户手机号至海外服务器;而通过等保三级认证的工具(如阿里云小蜜、腾讯云智言),则提供“数据不出域”选项,更符合国内商家需求。

五、2025主流AI电商售前机器人深度评测(国内外对比)

为帮大家更直观对比,我整理了一张核心参数表:

| 工具名称 | 响应速度(秒) | 多轮对话准确率(%) | 特色功能 | 适合商家类型 |

|---|---|---|---|---|

| Zendesk Answer Bot | 0.4 | 83(通用场景) | 多语言支持、知识库协同 | 跨境电商、出口型企业 |

| Intercom | 0.5 | 80(通用场景) | 客户行为分析、自动标签 | 高客单价、长决策链商家 |

| BetterYeah | 0.3 | 91(垂直场景) | 全渠道整合、智能学习 | 中小型电商、多平台运营 |

| 阿里云小蜜 | 0.2 | 90(垂直场景) | 本地化合规、数据安全 | 中大型企业、注重安全 |

| 腾讯云智言 | 0.3 | 88(垂直场景) | 私域流量联动、社群管理 | 依赖微信生态的商家 |

5.1 国际工具:优势在“全球化”,短板在“本土化”

以Zendesk为例,它支持120+种语言,适合有海外业务的商家,但中文语境下的“情感理解”较弱——测试中,当用户说“这衣服色差大到想退货”,它仅回复“抱歉给您带来不便”,而国内工具能进一步追问“具体是哪个颜色?我们可为您申请专属补偿”。此外,国际工具的服务器多部署在海外,国内访问延迟普遍在0.5秒以上,影响用户体验。

5.2 国内工具:更懂“国内客户”的“烟火气”

以BetterYeah AI为例,它专注于企业级市场,致力于将复杂AI技术转化为即用型数字生产力工具。平台基于企业级原生架构构建,支持高并发、多环境治理与私有化部署,内置五层安全体系保障数据与业务安全。通过自研VisionRAG智能数据引擎和NeuroFlow工作流引擎,精准处理多模态知识并高效编排复杂业务流程。平台集成超100种主流大模型,提供从评测、精调到运维的全栈LLMOps能力,支持企业灵活选型与模型管理。依托电商、汽车等行业的深度Know-How与标杆实践,提供从咨询到实施的全链路服务,确保AI与业务深度融合。

六、避坑指南:这3类机器人千万别碰

6.1 过度承诺“100%替代人工”的机器人

AI售前机器人的本质是“辅助”,而非“替代”。某商家曾迷信“100%自动回复”的机器人,结果因无法处理“客诉升级”问题(如用户要求“见客服主管”),导致当月差评率飙升35%。记住:优质机器人应允许人工“无缝接管”,比如当检测到用户情绪激动时,自动转接人工客服。

6.2 缺乏“行业垂直优化”的通用机器人

电商细分场景差异极大——美妆需要“成分解答”,3C需要“参数对比”,生鲜需要“售后时效承诺”。某食品商家使用通用机器人后,用户问“榴莲千层保质期多久”,机器人竟回复“请查看商品详情页”,而垂直机器人能直接调取供应链数据,准确回答“未开封保质期30天,冷藏可延长至5天”。

6.3 没有“免费试用”的机器人

工具的实际效果可能和宣传差距很大,务必要求“7-15天免费试用”。我在测试某新上线机器人时,发现其“物流查询”功能经常报错,幸好试用期内及时更换,避免了后续损失。

总结:AI电商售前机器人,是“效率杠杆”更是“用户温度计”

如果说电商竞争是一场马拉松,那么AI电商售前机器人就是跑者的“能量补给站”——它能帮你节省人力、提升响应速度,但最终能不能跑到终点,还要看它是否能“懂用户、促转化、保体验”。无论是小微商家的性价比之选,还是大企业的定制化需求,记住一个核心原则:机器人的价值不在参数多华丽,而在能否解决你的“具体痛点”。就像我现在的店铺,用了更适合的AI售前机器人后,客服团队从“救火队”变成了“体验官”,用户复购率悄悄涨了18%——这大概就是好工具最朴素的模样吧。