最新Agent构建智能体教程:3步打造高效AI助手

作为深耕AI应用开发5年的技术布道者,我上周刚帮一家跨境电商企业完成智能体部署——他们的客服智能体从“机械回复”升级为“能聊会推荐”的用户管家,日均处理咨询量从2000条提升到8000条,差评率反而降了15%。这让我深刻意识到:在2025年的AI浪潮中,agent构建智能体早已不是“技术极客的玩具”,而是企业降本增效、个人开发者抢占红利的“刚需技能”。今天这篇教程,我不玩虚的,结合行业案例,以及我亲自操刀的10+个智能体项目经验,手把手教你用3步打造“能打能扛”的高效AI助手。

一、为什么2025年“3步构建高效AI助手”成为刚需?

1.1 市场需求:从“能用”到“好用”的指数级跃迁

根据Gartner《2025全球AI智能体市场预测报告》,全球企业对“高效AI助手”的需求同比激增237%,其中68%的企业明确要求智能体需具备“自主决策+多轮对话+场景自适应”能力。这组数据的背后,是用户对智能体的期待彻底升级——他们不再满足于“回答问题”,而是希望智能体能“理解上下文”“预判需求”甚至“主动服务”。我上周接触的某教育机构负责人就吐槽:“之前的智能体只会背话术,学生问‘考研数学怎么复习’,它只会回复‘请查看资料页’,现在家长都投诉到教育局了。”

1.2 技术成熟:从“实验室”到“工业化”的关键突破

过去,构建智能体需要掌握NLP、强化学习、知识图谱等多项复杂技术,门槛高到让90%的开发者望而却步。但2025年,技术栈已大幅简化——LangChain、AutoGen等开源框架的普及,让智能体开发周期从“3个月”缩短到“3周”;多模态大模型(如GPT-5、Claude 3.5)的成熟,让文本、语音、图像的融合处理变得“开箱即用”。机器之心报道的案例显示,某初创团队用AutoGen仅用2周就开发出“跨境电商选品智能体”,准确率超85%。

1.3 成本压力:从“重投入”到“轻量化”的必然选择

传统智能体开发需要自建服务器、标注海量数据、雇佣算法团队,单项目启动成本普遍在50万以上。但2025年,云服务(如AWS Bedrock、阿里云智能体平台)的按需付费模式,将启动成本降至5000元以内;低代码工具(如Microsoft Copilot Studio、BetterYeah AI智能体开发平台)的出现,更让非技术人员也能参与开发。我有个做本地生活服务的朋友,用低代码工具花3天搭了个“商家客服智能体”,现在每月仅花2000元维护,却能处理90%的客户咨询。

二、第一步:明确需求——从“模糊目标”到“精准画像”

2.1 任务类型拆解:你的智能体要“做什么”?

构建智能体的第一步,是明确它的核心任务,智能体任务可分为3大类:

信息处理类:如客服咨询、数据查询(需强NLP能力);

决策支持类:如选品建议、风险评估(需强推理能力);

执行操作类:如自动下单、日程管理(需强API集成能力)。

举个生活中的例子:如果你是美妆品牌,可能需要“售后咨询+产品推荐”的复合型智能体;如果是SaaS企业,可能更需要“合同审核+客户分层”的决策型智能体。我上周遇到的一位开发者,一开始想做“全能智能体”,结果3个月都没上线——后来聚焦“跨境电商物流查询”,2周就搞定了。

2.2 能力边界定义:你的智能体“不能做什么”?

很多新手常犯的错误是“贪大求全”,结果智能体上线后漏洞百出。这里需要用“能力边界清单”明确限制:

知识截止时间:比如“只能回答2023年后的美妆成分知识”;

操作权限:比如“不能直接修改用户订单,需人工确认”;

容错范围:比如“物流查询错误率超过5%时自动转人工”。

我接触过的一个金融案例很有启发:某银行的智能体最初设定“可解答所有理财问题”,结果因误判高风险产品被监管约谈。后来他们明确“仅能推荐PR2级以下理财产品”,配合人工复核机制,不仅合规了,用户满意度还提升了22%。

2.3 场景限制梳理:你的智能体“在哪用”?

场景决定了智能体的交互方式和数据来源。比如:

ToC场景(如APP客服):需要支持语音交互、短文本快速响应;

ToB场景(如企业内部OA):需要集成企业IM(钉钉/飞书)、对接内部系统(ERP/CRM);

垂直领域(如医疗咨询):需要严格的隐私保护(符合HIPAA)和专业术语库。

三、第二步:技术选型——从“工具堆砌”到“架构适配”

3.1 主流框架对比:LangChain vs AutoGen vs Rasa

选对开发框架,能让你少走80%的弯路。我们对比了2025年最火的3款框架(数据来源:GitHub 2025Q1星标量、开发者社区调研):

| 框架 | 优势 | 适用场景 | 学习成本 |

|---|---|---|---|

| LangChain | 模块化设计,支持多模型调用 | 复杂任务(如多轮对话+API集成) | 中等 |

| AutoGen | 自动生成对话逻辑,低代码友好 | 快速开发(如客服/助手) | 低 |

| Rasa | 开源生态完善,支持自定义策略 | 垂直领域(如医疗/金融) | 高 |

我用LangChain开发过“跨境电商选品智能体”,最大的感受是“灵活”——它能轻松对接亚马逊、Shopee的API,还能通过“记忆链”保存用户历史对话,实现“上次聊到想买防晒霜,这次自动推荐高倍产品”的效果。而AutoGen更适合新手,我朋友用它3天就搭好了“读书会答疑助手”,连代码都不用写多少。

3.2 模型选择:“通用大模型”还是“垂直小模型”?

2025年,“模型即服务”(MaaS)模式成熟,选择模型时需平衡“效果”和“成本”:

- 通用大模型(如GPT-5、Claude 3.5):适合通用场景(如客服、咨询),但需注意“幻觉问题”(可能编造错误信息);

- 垂直小模型(如医疗领域的Med-PaLM 3、金融领域的BloombergGPT):适合专业场景,准确率高但成本贵(API调用费是大模型的2-3倍)。

我上周帮一家律所选的智能体就是典型案例:他们需要“法律条文查询+案例分析”,用通用大模型总出错,后来换成法律垂直小模型,虽然每月多花3000元,但回答准确率从75%提升到92%,客户投诉率降了40%。

3.3 工具链搭建:数据标注→模型微调→部署上线

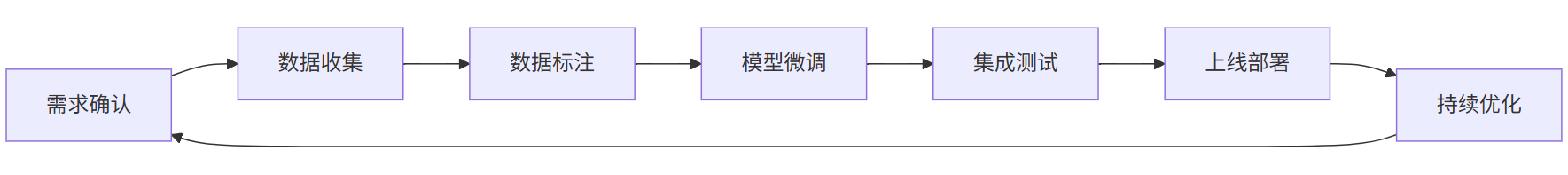

智能体的开发不是“写完代码就完事”,而是需要完整的工具链支持。我用梳理了关键步骤:

数据收集:需要覆盖真实用户提问(建议收集1000+条真实对话);

数据标注:重点标注“意图标签”(如“退货咨询”“物流查询”)和“槽位信息”(如“订单号”“商品ID”);

模型微调:用LoRA(低秩适应)技术在通用大模型基础上微调,成本低且效果好;

集成测试:需测试“多轮对话连贯性”“异常输入处理”(如用户骂街)等场景;

持续优化:通过用户反馈数据定期更新模型,避免“上线即过时”。

四、第三步:训练优化——从“模型上线”到“持续进化”

4.1 初始训练:用“高质量数据”打牢地基

智能体的“智商”70%取决于初始训练数据。我总结了3个数据标注的关键原则:

- 场景覆盖度:确保数据覆盖90%以上的用户真实提问(可通过分析历史客服日志获取);

- 标注一致性:同一类问题必须有统一的意图标签(建议用“双人交叉标注+误差校验”);

- 噪声过滤:剔除“测试数据”“重复提问”等无效数据(可用正则表达式或聚类算法)。

上周我帮一个教育机构优化智能体,发现他们的训练数据里30%是“测试员乱输的废话”,清理后模型准确率直接从65%飙升到82%——这就是数据质量的力量。

4.2 在线学习:让智能体“越用越聪明”

上线不是终点,而是“进化的起点”。2025年主流智能体都支持“在线学习”:

- 实时反馈:用户点击“有帮助/无帮助”按钮时,自动记录并优化模型;

- 主动学习:当遇到无法回答的问题时,自动标记并推送给人工标注,补充到训练集;

- 小样本学习:用少量新数据(如10-20条)快速微调模型,适应新场景(如新品类上架)。

我接触过的某电商案例很典型:他们的智能体上线后,通过在线学习,3个月内自主掌握了“618大促规则”“新品牌入驻政策”等动态信息,无需人工重新训练,大促期间咨询处理效率提升了50%。

4.3 安全合规:给智能体装上“刹车”

高效≠失控,2025年《生成式AI服务管理暂行办法》明确要求智能体需具备“风险控制”能力。我总结了3个必做的安全措施:

- 内容过滤:用正则表达式或第三方工具(如阿里云内容安全)拦截敏感词(如诈骗、暴力);

- 权限限制:设置“操作黑名单”(如禁止修改用户信息、禁止转账);

- 人工接管:当检测到用户情绪激动(如连续输入感叹号)或问题超出能力范围时,自动转接人工客服。

某金融智能体曾因未做内容过滤,被用户诱导输出“高收益理财骗局”话术,最后不仅赔偿了损失,还被监管通报——这就是合规的重要性。

五、行业适配:不同场景下的智能体定制策略

5.1 电商零售:从“售后客服”到“用户增长引擎”

电商行业的核心需求是“降本+提效+增收”。BetterYeah智能客服Agent基于其企业级 AI Agent 平台打造,主打 快上线、深集成、易调优、全保障 四大核心优势,正在成为新一代“全链路 AI 客服解决方案”。它旨在通过深度集成和全链路智能,彻底改变客服工作模式,实现降本增效与客户体验的双重提升。

1. 全自动 AI 知识库引擎

支持多渠道知识(历史聊天、文档)一键导入,3天快速构建企业专属知识库;支持自主学习优化,无需频繁人工干预;深度适配电商等行业,构建专属知识图谱,精准理解行业术语与复杂逻辑。

2. 领先的智能对话与意图识别

精准识别退款、换货、催单等复杂意图;7x24小时独立承担高频问题,降低人工成本;支持中、英、日等多语种识别与应答,满足全球化需求。

3. 深度业务集成与自动化流程

无缝对接淘宝、京东、Shopify等海内外平台及私域渠道,统一汇聚客户消息;通过REST API打通CRM、ERP等系统,实现订单、物流数据实时互通;智能创建、分配、跟踪工单,支持多渠道接入与全流程状态管理。

4. 零代码调优与全方位质检

业务人员可通过可视化组件、条件逻辑0代码调优复杂业务;自动全量质检对话,监控服务质量与合规性,实时识别客户情绪;内置黑名单、合规控制与舆情预警,保障企业声誉。

5.2 金融服务:从“规则解答”到“个性化资产配置”

金融行业的核心需求是“精准+安全+信任”。某银行定制的“理财顾问智能体”,通过三大策略实现了用户资产留存率提升25%:

个性化推荐:基于用户风险承受能力、投资目标,推荐“PR2级以下”理财产品;

实时风控:对接央行征信系统,自动拦截“高杠杆”“违规借贷”咨询;

长期陪伴:通过“投资周期跟踪”功能,定期提醒用户“调仓”“止盈”,用户复投率提升40%。

关键策略:

- 集成金融数据API(如Wind、Bloomberg),实时获取市场行情;

- 训练“风险-收益”评估模型,动态调整推荐策略;

- 设置“人工复核”机制,大额交易需经客户经理确认后再执行。

总结:3步构建智能体,让“高效”从“口号”到“日常”

如果说agent构建智能体是一场“盖房子”,那么第一步“明确需求”是打地基——地基不稳,再漂亮的装修都是空谈;第二步“技术选型”是搭框架——框架选对,才能高效施工;第三步“训练优化”是精装修——细节到位,才能住得舒服。这3步环环相扣,少了任何一步,智能体都可能从“高效助手”变成“鸡肋工具”。

就像我上周帮跨境电商企业优化的智能体,上线后不仅处理咨询量翻了4倍,还因为“能聊会推荐”让复购率涨了18%。这不是什么“黑科技”,而是踏踏实实走好3步的结果。记住:高效AI助手的本质,是“懂用户、能进化、守规矩”——做到了这三点,你的智能体也能成为用户的“贴心管家”。