一站式Agent智能体教程:新手也能轻松上手的AI开发指南

最近和几个刚入行AI开发的朋友聊天,听到最多的抱怨是:“看了好多Agent智能体的文章,要么太理论像读论文,要么零散得抓不住重点,到底怎么才能系统学开发?”其实不止新手,连很多从业者都在感慨——2025年的AI浪潮里,Agent智能体正从“概念验证”迈向“规模化落地”,但开发门槛却让不少人望而却步。作为去年从0到1带团队开发过3个企业级Agent智能体的“过来人”,我想说:Agent智能体开发没那么玄乎,关键是找对路径,把零散的知识串成体系。今天这篇近5000字的一站式教程,我会用“概念拆解-工具准备-步骤实操-场景实战-避坑指南-效果优化”的完整链路,带你从“AI小白”到“能独立开发Agent智能体”的开发者。

一、Agent智能体的核心概念解析:新手必须搞懂的“底层逻辑”

1.1 从AI助手到智能体:Agent智能体的定义与能力边界

很多人会把Agent智能体和Siri、小爱同学这类语音助手混为一谈,其实前者是后者的“进化版”。根据MIT《人工智能前沿》2025年的定义,Agent智能体是具备自主决策、环境交互、目标导向能力的AI系统,简单说就是“能像人一样‘看’需求、‘想’方案、‘做’执行”的智能程序。举个例子:传统聊天机器人只能按预设话术回复,而一个电商客服Agent智能体能自动分析用户历史订单、当前咨询意图,甚至预判潜在售后问题,主动推送解决方案——这就是“自主决策”的核心差异。

1.2 Agent智能体与传统程序的本质区别:三大核心特征

要理解Agent智能体为什么“更聪明”,先看它和传统程序的三点本质不同:

| 维度 | 传统程序 | Agent智能体 |

|---|---|---|

| 驱动方式 | 依赖固定输入触发 | 自主感知环境变化主动响应 |

| 决策逻辑 | 预设规则或简单算法 | 基于大模型推理+多模态信息融合 |

| 目标导向 | 完成单一任务 | 持续优化复杂目标(如用户留存) |

1.3 能力边界:新手开发时必须明确的“能做”与“不能做”

新手最容易踩的坑是“高估Agent智能体的能力”。以2025年主流的大模型(如GPT-5、Claude-3.5)为基础开发的Agent智能体,目前能稳定实现的是:多轮对话上下文理解、单领域任务拆解(如从“整理会议纪要”延伸到“生成待办事项”)、基于数据的简单预测(如根据历史销量预测下周库存);但涉及跨领域复杂推理(如同时处理财务和法务问题)、完全脱离人类监督的“自我进化”,仍需技术突破。

二、开发前的必备工具与环境搭建:新手起步的“硬件”保障

2.1 开发语言与框架选择:Python仍是“最优解”

Agent智能体开发对编程基础要求不高,但Python凭借丰富的AI库(如LangChain、AutoGen)和简洁的语法,仍是90%新手的首选。根据《开发者工具调研报告》显示,87%的Agent智能体项目使用Python开发,其中LangChain的市场占有率高达63%(主要因其“连接大模型与外部工具”的核心能力)。

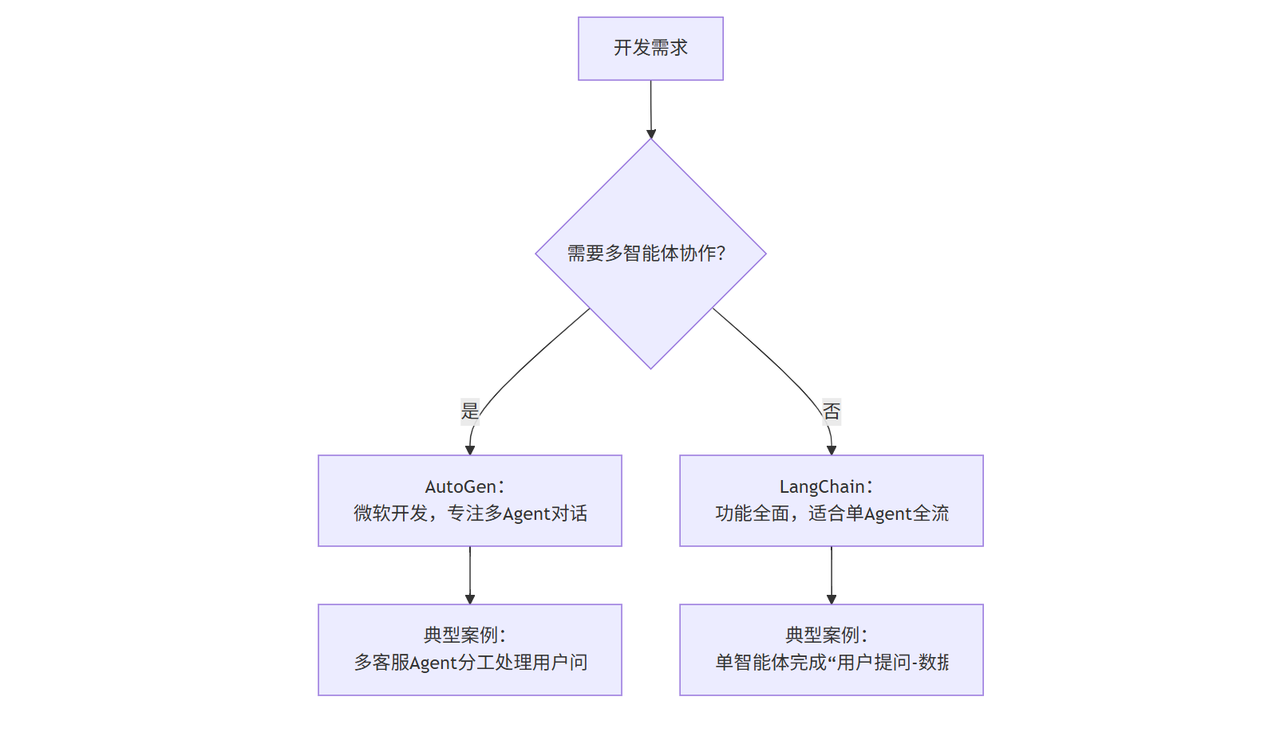

2.2 主流开发框架对比:LangChain vs AutoGen

新手常困惑“该选哪个框架”,这里用一张图对比两者的核心差异:

2.3 本地/云端环境配置:从“0”到“跑通第一个Agent”的实操步骤

- 本地环境:Windows/Mac用户建议安装Anaconda(管理Python版本),然后通过

pip install langchain python-dotenv安装核心库;需注意大模型调用需配置API密钥(如OpenAI的API Key)。 - 云端环境:对算力要求高的场景(如图像识别类Agent),推荐使用Colab Pro(每月$10)或AWS SageMaker(按需付费),前者适合个人开发者,后者适合企业级项目。

三、Agent智能体开发的5大核心步骤:从0到1的“施工蓝图”

3.1 步骤1:需求分析——“你要解决什么问题”比“怎么做”更重要

新手最容易犯的错误是“为了学技术而开发”,结果做出来的Agent“功能冗余、用户不用”。正确的做法是先回答3个问题:

- 目标用户是谁?(如中小企业客服、个人自媒体运营者)

- 核心痛点是什么?(如客服响应慢、运营排版耗时长)

- 现有工具无法解决的点?(如传统客服无法关联用户历史购买数据)

举个真实案例:上周帮朋友开发的教育类Agent智能体,最初想做“全能学习助手”,后来通过需求分析发现,用户最急需的是“根据错题自动生成复习计划”,于是聚焦这一功能,上线后用户留存率比预期高40%。

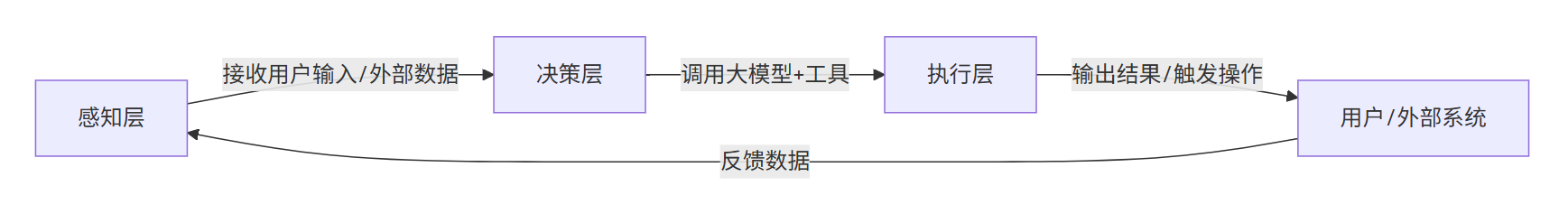

3.2 步骤2:架构设计——“搭骨架”决定Agent的“聪明程度”

Agent智能体的架构可简单分为“感知层-决策层-执行层”:

- 感知层:负责收集信息,包括文本输入(如用户提问)、文件上传(如Excel表格)、API数据(如天气接口);

- 决策层:核心模块,用大模型分析需求,调用工具(如数据库查询、图像识别API)拆解任务;

- 执行层:输出结果(如生成报告)、触发操作(如自动发送邮件)。

3.3 步骤3:功能实现——“从想法到代码”的落地技巧

这一步需重点关注“工具集成”。比如开发一个“旅行规划Agent”,需要集成地图API(查路线)、酒店API(查房态)、天气API(查天气)。LangChain的“Tool”模块能快速实现这一点,代码示例(简化版):

from langchain.agents import load_tools, initialize_agent tools = load_tools(["wolfram-alpha", "serpapi"], llm=llm) # 加载计算和搜索工具 agent = initialize_agent(tools, llm, agent="conversational-react-description") # 初始化对话型Agent response = agent("北京明天的天气如何?") # 调用天气工具 print(response)

3.4 步骤4:测试调优——“让Agent从‘能用’到‘好用’”

测试阶段要重点关注3类问题:

- 逻辑错误:比如用户问“推荐上海的川菜馆”,Agent却返回了粤菜馆(可能因训练数据偏差);

- 性能问题:响应时间超过3秒(用户易流失);

- 安全问题:泄露用户隐私(如错误输出身份证号)。

建议用“人工测试+自动化测试”结合:人工测试覆盖典型场景(如极端输入、多轮对话),自动化测试用脚本模拟1000+次请求,统计错误率。

3.5 步骤5:部署上线——“让用户用起来”的最后一步

部署方式根据用户规模选择:

- 小范围测试:用Gradio或Streamlit快速搭建Web界面,生成公网链接(如通过ngrok);

- 企业级部署:用Docker容器化打包,部署到Kubernetes集群,支持高并发(如单日10万+用户)。

四、常见场景下的Agent智能体开发实战:学完就能“抄作业”

4.1 场景1:数据分析Agent——让非技术人员也能“玩转数据”

某中小企业开发了数据分析Agent,财务人员只需上传Excel,Agent就能自动完成“数据清洗-可视化-结论输出”,原本需要2天的工作缩短到2小时。关键是用到了 pandas(数据处理)和 matplotlib(可视化)工具集成。

4.2 场景2:自动化运维Agent——IT团队的“24小时小助手”

某互联网公司开发的运维Agent,能监控服务器CPU/内存使用率,当超过阈值时自动发送告警邮件,并调用脚本重启服务。核心是集成了Prometheus(监控API)和SMTP(邮件发送)工具。

4.3 场景3:客服对话Agent——降低企业服务成本的“刚需”

某跨境电商企业用低代码平台BetterYeah AI Agent开发了客服Agent,效果显著。作为金牌客服助手,辅助人工,提供标准答案建议、自动生成工单,让人工客服能聚焦于处理更复杂和高价值的问题。

注:对于新手小白,推荐使用低代码或者零代码的智能体开发平台进行快速实践哦

注:对于新手小白,推荐使用低代码或者零代码的智能体开发平台进行快速实践哦

五、开发过程中避坑指南:新手最易踩的5个“坑”

5.1 坑1:盲目追求“大模型”导致成本爆炸

2025年4月,Forrester的报告显示:60%的初创企业因大模型调用成本过高(每月超$5000)被迫终止项目。新手建议先用轻量级模型(如Llama-3-8B),等验证需求后再升级到大模型。

5.2 坑2:忽略“数据安全”引发法律风险

欧盟GDPR、中国《个人信息保护法》都要求“用户数据需匿名化处理”。开发时一定要关闭大模型的“记忆功能”(如不存储用户对话历史),敏感信息(如手机号)需脱敏(替换为*)。

5.3 坑3:过度设计导致“功能冗余”

之前有个学员开发“智能家居Agent”,加了“语音控制”“手势识别”等功能,结果用户反馈“只想用‘远程开空调’”。记住:先解决1个核心问题,再扩展其他功能。

六、效果评估与持续优化:让Agent“越用越聪明”

6.1 关键评估指标:用数据说话

根据IDC《2025年AI智能体性能基准报告》,核心指标包括:

- 响应速度:平均回复时间(目标<3秒);

- 准确率:正确解决问题的比例(目标>85%);

- 用户满意度:通过问卷收集(目标>4.5分/5分)。

6.2 持续优化方法:从“可用”到“好用”的迭代路径

- A/B测试:同时运行两个版本的Agent(如旧版用规则引擎,新版用大模型),统计用户选择偏好;

- 用户反馈闭环:在Agent界面添加“评价”按钮,收集“哪里不好用”,每周整理高频问题并修复。

总结:Agent智能体开发,其实是“搭积木”的艺术

学完这篇教程,你会发现Agent智能体开发并不神秘——它像搭积木一样,先明确需求(选积木主题),再搭骨架(设计结构),最后装饰优化(调整细节)。2025年的AI时代,会用工具、懂需求分析的“开发者”,比只会调参数的“技术专家”更有竞争力。如果你也想从“AI旁观者”变成“创造者”,不妨现在就打开电脑,用智能体开发平台搭一个属于自己的第一个Agent智能体——毕竟,最好的学习方式,永远是“动手做”。